Jacques Roux

Le mot « culture » est l’un des plus complexes de notre langue. Il est chargé de condenser et transmettre des concepts distincts mais imbriqués l’un dans l’autre. Si l’on pose le concept de « culture » au sens de civilisation, on comprend bien que la « culture » – au sens de maîtrise individuelle de savoirs, capacité à les intégrer dans une pensée et une pratique personnelles associant de façon non mécanique mais vécue, affective, les apports des arts – présuppose, sans s’y réduire, ce premier concept. « L’honnête homme », version XVIIème siècle de la formule « personne cultivée », ne l’est qu’au regard d’une civilisation prédéfinie. Je n’approfondirai pas cette thématique, laquelle donne lieu à des développements infinis, souvent éclairants (on y apprendrait par exemple beaucoup sur le goût et la valorisation actuels du tatouage, pratique issue d’autres « cultures/civilisations » et renvoyant il y a peu de temps encore, dans la nôtre, à des marginalités plus ou moins méprisées), mais parfois absconse (les bacheliers se souviennent peut-être de leur cours de philo sur la « nature naturante » et la « nature naturée », laquelle, la naturée », doit être conçue comme une interprétation « culturelle » à double niveau : l’approche « humaine » obligée et les lectures multiples des divers groupes humains). Nous éviterons donc ces détours, mais le livre qui inspirait la chronique du 29 mai, et inspire celle-ci, « La culture du pauvre » de Hoggart, repose bien sur la complexe signification du mot « culture ». Et si, dans ma première contribution j’ai surtout évoqué des situations et des attitudes relevant de la « civilisation » (le « pauvre » vu dans un contexte social spécifique, et sa culture observée sous l’angle comportemental), aujourd’hui je m’intéresserai surtout à des composantes renvoyant au monde des arts. Quel environnement artistique pour ce « pauvre » ? Lequel, il va de soi, vit dans un milieu lui aussi « culturellement » (offres artistiques) pauvre : pas de « Théâtre de l’Odéon », de « Centre Pompidou », ni de « Palais du Festival » dans son quartier. Il s’avère qu’à bien y réfléchir, tout du moins dans notre « culture » (notre civilisation), toute culture individuelle s’insère dans une hiérarchie artificielle où elle court le risque d’être jugée comme bien « pauvre ». Dans notre société la musique n’adoucit pas les mœurs ; l’art, c’est souvent une arme de guerre.

L’art des pauvres

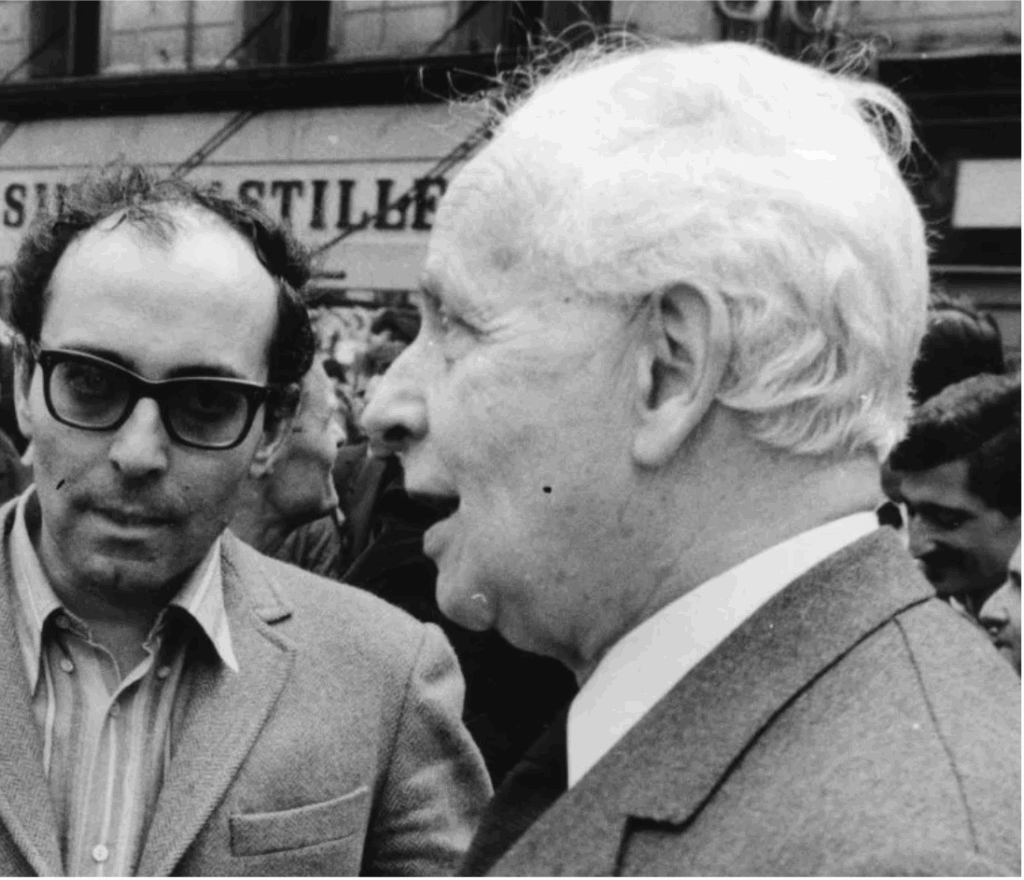

En 1965, dans Les Lettres Françaises, publication financée par le parti communiste, et dont il est rédacteur en chef, Louis Aragon publie, occupant toute la page de garde, un article retentissant : « Qu’est-ce que l’art, Jean-Luc Godard ? ». Une tempête de mots et d’idées, poème, confession, interpellation d’un artiste surgi de nulle part, briseur de codes, par un artiste statufié par son parti tutélaire et dont on comprend, à lire cet article, qu’il en est à envoyer balader les chaînes, fussent-elles dorées et mielleuses, avec lesquelles son parti croyait le contrôler. Il y avait dans cet article magnifique une phrase magnifique : « L’art, c’est le délire d’interprétation de la vie. » . Cet art, Aragon le « voyait » alors chez Jean-Luc Godard. Comme nous le voyons, chacun d’entre nous, chaque fois qu’une chanson, fut-elle la plus niaise et mal fichue qui soit, nous tourne les idées et le cœur, chaque fois qu’un film, gore ou romance sucrée, nous accompagne le soir dans nos solitudes pour nous redonner, enfin, encore, envie, chaque fois qu’un bout de ferraille, un morceau de bois, un objet incertain, nous rappelle ce que nous n’avons jamais croisé, en vrai, mais peut-être, peut-être, traversé lors d’un de nos rêves. Aussi « pauvre » était ma famille et quelque peu marginalisée dans notre village, aussi pauvre était ce village en équipements, je ne me souviens pas avoir manqué d’occasions d’interpréter de façon délirante ma vie, notre vie à nous et celle de notre voisinage. Là où des hommes vivent, il y a place pour toutes les ignominies humaines, c’est certain, mais il y a place aussi pour l’art. Pas l’art des doctes et des amateurs « éclairés », il va de soi, ceux-ci ont besoin du silence et de l’obscure clarté des étoiles, l’art des pauvres. Qui éprouvent sans les mots pour dire ce qu’ils éprouvent, mais revendiquent malgré tout la joie étrange semée en eux par, dieu sait quoi, un chant, une image, Fanfan la Tulipe croisant la fille du Roi, la petite robe noire d’Édith Piaf.

Les oiseaux en bois

Il y avait le ciné du curé. Oh ! Tout était sous contrôle, pas de dame dénudée, pas de vilaines manières, mais des « valeurs », défendues par le légionnaire Fernandel (« Un de la légion »), c’était drôle et c’était émouvant, ou par le curé Fernandel (« Don Camillo »), ou Gabin « président », ou la sculpturale Ingrid Bergman, Jeanne d’Arc plus vraie que nature qui fit, par compte rendu interposé, pleurer ma mère lorsque je lui rapportai une de ses répliques dans le film de Victor Fleming, devant une femme brûlée vive lors d’une prise de ville : « La mort par le feu, quelle horrible mort ! ». « Oh ! La pauvre fille ! »s’exclama ma mère en se prenant la tête dans les mains. La puissance de l’impression, ce ravageur vécu virtuel, c’est cela le délire. Qui pousse les plus faibles d’entre nous à courir les rues pour apercevoir une « idole », à imiter sa coiffure ou son vêtement, à sauter sur place comme une poupée à ressort détraquée pendant plus d’une heure en assistant au concert des RollingStones ou autres Foreigner et Zeppelin (je n’évoque que les « classiques », les rappeurs d’aujourd’hui ne font plus sauter ! Ici devrait se trouver un émoticon rigolard!). Qui convainc aussi, même s’ils oublient cette origine, le critique professionnel, ou l’amateur « de haut vol » que « ça, oui, mon cher, c’est ça la vraie musique ! Le vrai théâtre ! La seule poésie possible ! Le tableau qui tue ».

Oui il y avait le ciné du curé et ces drôles d’oiseaux en bois, sans doute un élément de décor mis au rebut, que j’aperçus posés contre un mur près de l’appareil de projection la première fois que je vis un film. Privilégié des privilégiés, grimpé sur un tabouret et contemplant l’écran par une des mini fenêtres de projection. Miracle absolu : la salle plongée dans l’obscurité, la première image aperçue c’était, venant droit sur moi, un vol d’oiseaux sauvages que je n’aurais su identifier mais qui, dans mon âme d’enfant, venaient tout juste d’échapper à la cabine qui les gardait prisonniers. Ce délire ne m’a jamais quitté : ils volent encore ces oiseaux, s’échappant de toutes les prisons, tous les pièges, tous les discours réducteurs, totalitaires, prétentieux, ces oiseaux qui arrachent l’instant à sa fugacité et, au cinéma, au concert, au musée viennent obstinément me persuader que je ne suis pas, que je ne suis plus, que je ne serai jamais ce que je croyais être.

L’art, quoi.

Surgis des murs

Il y avait le théâtre du curé. Formule un tantinet trompeuse. Il est vrai que le curé était sans conteste l’animateur local et ne se contentait pas des messes, bénédictions, processions religieuses. Il organisait des voyages, il patronnait des associations de jeunes, des regroupements. Il avait surtout à sa disposition un bâtiment offert à la paroisse par une personnalité locale, suffisamment vaste pour réunir la moitié du village et suffisamment équipé pour accueillir et le cinéma, écran baissé, et des spectacles sur une vraie scène, écran levé (et rideau à l’arrière plan). Une scène avec côté cour et côté jardin, et des décors : mes oiseaux voyageurs devaient en être issus. Sur cette scène, les jeunes du village organisaient de temps à autre des « moments théâtre », le dimanche après-midi, pour rassembler jeunes et vieux et ceux mêmes qui, en semaine, ont l’excuse d’un champ à labourer, une vigne à tailler. Ce théâtre-là enflamma durablement mon imaginaire. Voilà que, surgis des murs sans profondeur du « Foyer » des dames inconnues, de fringants jeunes gens, des personnes âgées ronchons et rigolotes, semblaient devant nous et sans se soucier le moins du monde de notre présence vivre leur vie, une vie chaotique, avec plein de malentendus, de discussions parfois très agitées, des algarades, des réconciliations, de tendres instants aussi parce qu’il y avait, parmi les « jeunes gens » des filles, je n’en avais jamais vu d’aussi près et aussi belles, et des garçons bien sûr, mais ils m’intéressaient moins (c’était une autre époque, nous étions plutôt « genrés » en ce temps-là). C’était une féerie, qui effaçait radicalement ce que je ne savais pas encore identifier comme notre « quotidien ». Et qui, d’ailleurs, lui échappait totalement, puisque, soudainement (pour moi plongé dans un ravissement hypnotique) après une réplique qui faisait rire la salle, après une réconciliation, voire, sinon un baiser du moins une étreinte légère entre deux tourtereaux enfin réunis après mille avatars, le rideau tombait brutalement. Autour de moi tout le monde applaudissait et criait, ce qui me rendit mal à la l’aise la première fois mais s’expliqua lorsque le rideau se releva comme mû par ce vacarme et que nos visiteurs inconnus vinrent nous saluer amicalement. Ce n’était hélas qu’un sursis, ils disparurent à nouveau, dans les murs, comme ils étaient venus, pure magie.

Cette magie, aussi puissante que celle du cinéma, il m’arrive de la retrouver. Mais la difficulté est là : l’enfance m’a abandonné et, pour que ces corps réels qui s’agitent sur scène devant moi, puissent me convaincre qu’ils appartiennent à un monde autre que le mien, un monde à eux, étonnamment apparu lorsque le rideau s’est levé, leur monde, avec ses déchirements, ses rencontres, ses échanges, ses chagrins et ses amours, il faut, oui, pour me plonger dans l’illusion, dans le délire, dans cette transfiguration du donné si facile pour l’enfance, le miracle. J’ai souvenir d’un Georges Dandin avec Claude Brasseur, Daniel Gélin, l’enveloppe s’était ouverte et m’avait absorbé, j’aurais tendu la main je pense que je traversais les siècles avec eux. Mais Je vais être sincère (pour une fois?) : le théâtre du curé, c’était mieux quand même !

Art populaire majeur

Il y avait la radio. La radio d’avant la FM, le numérique, d’avant les tubes déversés par tranches horaires en fonction des « cibles », entrelardés de pubs répétitives, elles aussi formatées, ces radios éprouvantes ou des « animateurs » à la spontanéité et l’humour robotisés étouffent à sa racine même le plus naïf des désirs, celui d’entendre un air, une mélodie, qui régénère, qui encourage, qui exalte. Juste ça, entendre, écouter, réécouter. Sans la puanteur sonore.

Il y avait cette radio, donc, et je ne pense pas l’avoir rêvée, même si ma mémoire, c’est son job, a fait le tri, préservé l’essentiel, et déversé le trop plein dans les sables mouvants de l’imaginaire. Par son entregent, je crois avoir eu accès à tout, de la chanson de rue à la chanson « rive gauche », puis au fil, ininterrompu jusqu’à ce jour, des grands auteurs de cet art populaire majeur. Il me faudrait un livre pour évoquer ces voix, ces êtres, qui ouvrent les plus simples d’entre nous à la perception la plus riche qui soit de la complexité de l’âme humaine et des gouffres ouverts sous nos pas par l’univers, tel qu’il est en soi, énigme totale. Ce travail, d’amener les personnes les moins formées, les moins informées, à s’extasier, s’angoisser, vibrer, jouir même, la littérature, la « poésie » labellisée y parviennent difficilement. La chanson, la chanson française qui s’est développée au XXème siècle, grâce à la radio justement, a défriché un terrain vierge, et elle a permis à beaucoup, elle m’a permis, d’aller chercher ailleurs, autrement, plus tard. Encouragé, nourri, armé en quelque sorte. Il n’y a pas de hiérarchie en art, ce n’est que de l’extérieur que des juges auto désignés (par qui le seraient-ils, sinon ?) se permettent de faire un tri, d’un côté la « vraie » poésie, de l’autre la soupe des pauvres. D’un côté « l’Art, avec toutes les majuscules et l’emphase souhaitées, de l’autre… De l’autre, quoi ? Tendons l’oreille : le mépris. J’y reviendrai.

Le haut et le bas

Il n’y avait pas que la chanson populaire, il y avait aussi (ce mélange aujourd’hui donnerait des boutons à tous les programmateurs de toutes les stations) des airs d’opéra. « Oh quelle raille !» s’exclamait ma Mère chaque fois qu’une cantatrice s’envolait vers les plus hautes sphères. Son oreille était plus indulgente pour les voix mâles. Il est vrai qu’elle avait deux amours, comme Joséphine Baker, mais pas les mêmes : Luis Mariano, Georges Guétary. Il y eut bientôt pour mon frère et moi les voix d’or de notre temps : Johnny, Les Chaussettes noires. Et en même temps – ce fut pour moi comme avec les yé-yé la passerelle miraculeuse vers un outil plus personnel, moins connoté « parents » : le tourne disque, vite devenu, comble du saut vers la modernité, l’électrophone – en même temps : les premiers échos du jazz. Sydney Bechet, évidemment incontournable après guerre en France, et Louis Armstrong, la voix qui, selon un commentateur de ces années-là (eh oui, ils commençaient à proliférer), qui ouvrit la porte à Charles Aznavour. Tout ce monde musical qui faisait irruption à la maison et dans ma tête de gamin villageois pour qui le monde s’arrêtait aux bornes du village, que dis-je, aux limites de notre jardin, fut un éblouissement tel que je peine à imaginer une drogue capable aujourd’hui de m’amener à une telle sensation de jouissance et de plénitude. Patatras. Dès la maison quittée pour cause « d’études à suivre » ce paradis bigarré se mua en guenilles misérables. Tout ceci, pauvre péquenaud, fils d’ouvrier et de femme de ménage qui plus est, c’est de ton niveau. La lie. La culture, mon garçon, c’est autre chose. Et cette rengaine acide je l’entends encore et toujours, parce que, pour les vrais, qui sont du « bon côté », la culture, le beau, c’est toujours « autre chose ». C’est plus riche, c’est plus haut, c’est plus profond. Étonnant comme, dans ce registre, la métaphore du haut et du bas devient base d’argumentaire. J’ai même entendu il y a peu (tiens le toi pour dit mon garçon !) : « le profond, c’est ce qui élève ».

Reprenons tout depuis le début.

Il y a toujours un côté du mur à l’ombre

Clin d’œil à une chanson de Gilbert Bécaud, dont les paroles sont de Maurice Vidalin, qui fut, plus de trente ans, l’un des plus prolixes et doués des paroliers. Un poète dont les œuvres ne se trouvent pas dans La Pléiade mais dans le répertoire de la chanson française et (sans qu’ils connaissent son identité) dans le cœur de milliers de personnes. Ce côté resté dans l’ombre c’est paradoxalement celui qui abrite le plus grand nombre, la plus grande diversité, d’œuvres et d’amateurs. Des amateurs sans autre prétention que celle qui les désigne : aimer.

Il ne fait aucun doute que la lecture de « La culture du pauvre » d’Hoggart m’a autrefois permis – et donc aussi à une multitude de mes semblables – de revisiter ma propre expérience de vie, de repenser la vie de ma famille et celle du corps social dont elle relevait, en redonnant du sens à leurs goûts, leurs choix, leurs plaisirs. Il y avait bien, pour ces gens de l’ombre, comme pour la cour du Roi Soleil ou le magma difficile à analyser des ressortissants des classes aisées et des donneurs de leçons en tous genres (ils tiennent tribune dans les magazines ou, en privé, vous inondent de pièces jointes exemplaires – textes, séquences filmées, concerts qui « font date ») une « culture ». Un authentique et complexe mode d’être au monde. Mais cette prise de conscience se prolonge inévitablement, et c’est à quoi les quelques réflexions d’aujourd’hui me conduisent, dans un constat : il y a d’autres barrières entre les hommes que celles de la langue, la religion, la lutte des classes (qui a pris un sérieux coup dans l’aile avec les exploits sanglants de ses thuriféraires, Lénine, Staline, Mao et autres Pol Pot). Il y a, enfouie au plus profond de notre nature, cette tendance au mépris de ce qui particularise l’autre, le différencie : ses goûts, ses plaisirs. La notion de beauté, à laquelle j’ai plusieurs fois fait (avec des pincettes et des pruderies de douairière) allusion dans les pages du Mas, est exemplaire en ce sens. Il ne fait aucun doute que le beau qui troublait ma Mère dans le chant de Luis Mariano, relève du plus pur ridicule pour l’amateur (pas celui qui aime, celui qui revendique son goût) de « grand » opéra. Il y a peu j’évoquais la figure de Candide, créateur du Petit Musée du Bizarre de Lavilledieu (disparu corps et biens dans l’indifférence crasseuse des gens du lieu et des « responsables » culturels du secteur), sa vocation n’était-elle pas née du mépris affirmé d’un « amateur de haut vol » de pièces anciennes qui ne souhaitait pas que sa belle ville de Lyon soit enlaidie par un art, « comment dites-vous, on croit rêver, populaire ?! »

Sachant que ce déni se développe en tous lieux et à tous les étages si je puis dire. Pour avoir quelques temps accompagné administrativement une association de guitare classique (l’instrument de tous les délices, intime et sophistiqué) j’ai découvert autour de moi, on était loin du hard-rock, du métal, de la Hellfest pourtant, un contexte concurrentiel, agressif, haineux. Le prix des instruments, j’en reste convaincu, est la plus certaine raison qui ait empêché de les voir s’écraser sur certaines têtes honnies. Contexte local, me direz-vous ? Lisons ce qui s’est écrit pendant des années dans des quotidiens « de référence » et certains magazines réputés sur Boulez, le compositeur, le chef, le novateur, le tyran, Boulez quoi. Attardons nous sur les critiques littéraires, si nous aimons la littérature, ou musicales, ou cinématographiques, ou théâtrales, des magazines spécialisés, on comprendra vite que l’auteur, novice ou à la carrière déjà longue, l’instrumentiste, fut-il le plus prestigieux, ne parlons pas des metteurs en scène ou des comédiens, tous ces héros de l’art vivant, ceux qui créent, qui offrent, qui travaillent parfois des années dans le silence de leur chambre et affrontent les publics les plus réfractaires, ont besoin d’une boîte à pansements bien garnie. Pansements pour le cœur, surtout. Et ceux qui s’enchantent de leur travail, « pauvres gogos », pareillement !

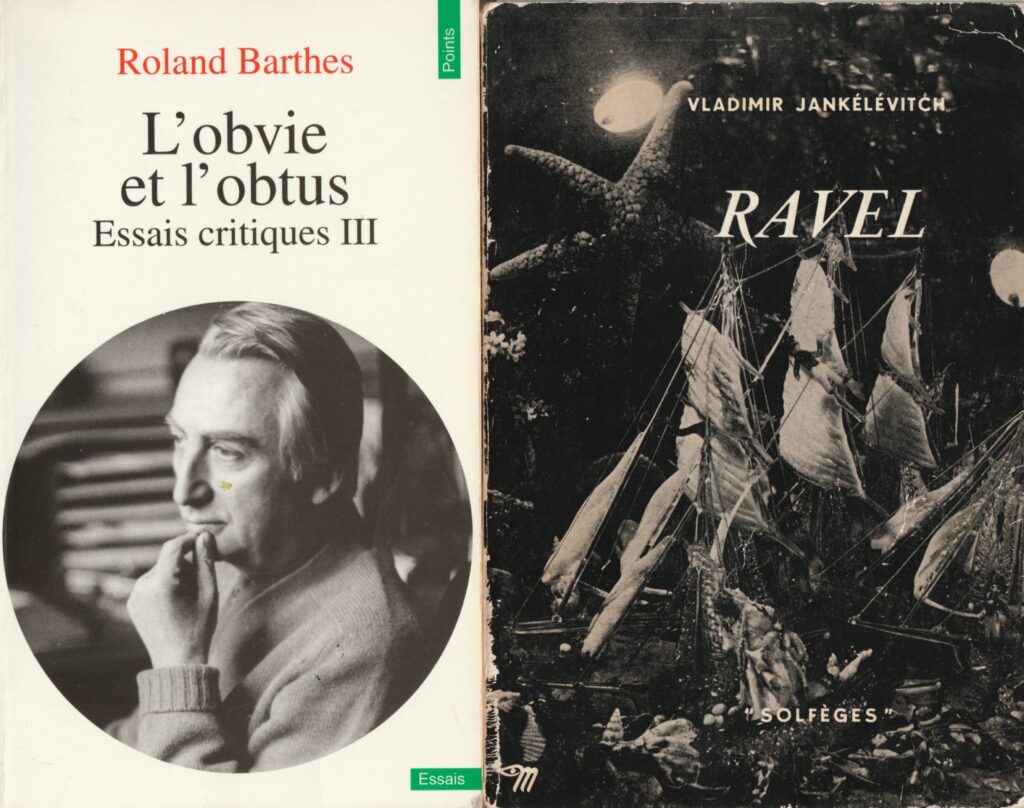

J’aimerais juste, pour en finir avec ce chapitre, et en tirer la leçon (amère) en quelque sorte, m’attarder sur des jugements portés par deux auteurs qui ont compté dans mon devenir : Roland Barthes et Vladimir Jankelevitch.

La raison déraisonnable

Deux personnalités « inspirantes » comme on le dit aujourd’hui dans les milieux branchés (le Mas en est un, après tout!) et qui, pourtant, au détour d’un de leurs textes nous offrent la démonstration quasi caricaturale de cette perversion du goût : on peut mépriser un artiste, une œuvre, en se donnant l’alibi d’un discours à la tonalité rationalisante. Alors qu’au fond du fond ce qui parle d’abord, en tous, y compris chez le premier et le plus « sincère » (quel mot haïssable) des supporters d’une œuvre, d’un interprète, comme chez ma Mère vibrant en écoutant Mariano, ou mon père ému aux larmes en regardant « La fille du puisatier », c’est la viande ! C’est le corps. C’est l’histoire personnelle d’un individu, noyé parmi des millions d’individus. Rien de plus : Stendhal l’a dit, bien mieux et bien avant moi.

L’effet trompeur, ici, découle du nom. L’autorité d’un nom ! Barthes, Jankelevitch. Pas le péquenaud du coin (qui plus est… voir le refrain ci-dessus). Barthes qui écrit, en parlant du chanteur basse Fischer-Diskau : « son art expressif, dramatique, sentimentalement clair (italique de Barthes) porté par une voix sans « grain », sans poids signifiant, correspond bien à la demande d’une culture moyenne (italique de Barthes) ; cette culture (…) veut bien de l’art, de la musique, pourvu que cet art, cette musique soient clairs, qu’ils « traduisent » une émotion et représentent un signifié (le « sens » du poème) »… Étonnant discours sous la plume de ce délicat analyste, dans lequel la critique agressive de la voix et la technique de l’artiste se prolonge dans une formule méprisante visant, ma foi, tout autre que Roland Barthes lui-même. Et qui se prolonge par l’éloge d’un autre chanteur (lequel, a contrario…) : Panzéra, qui fut le maître de Barthes (il avait des prétentions musicales, à titre privé). Auquel il a par ailleurs consacré un texte plus que louangeur : « dans l’art de la prononciation (…), celui de Panzéra, c’est la musique qui vient dans la langue… ». Pareille dérive déconcertante et identiquement blessante chez Jankelevitch dans son essai sur Ravel. La personnalité visée ici, c’en est presque risible, parce que c’est un leitmotiv chez « les vrais amateurs », est cet infâme Massenet, qui s’est révélé capable de séduire tous les publics. A la façon de Mozart certes, mais chut, Jankélévitch n’écoute pas les musiciens germaniques. Il a ses « raisons », il les trouve dans la Shoah : preuve indiscutable, si tant est qu’il en faille, que les jugements individuels dans le champ des émotions artistiques dépendent d’abord du corps, du cœur, de l’élan, du refus, de la personne et son histoire et non de l’objective et impériale Raison… « Massenet, écrit-il, c’est la complaisance, la facilité et le relâchement ; tout le contraire de l’aigu et du tranchant ravéliens ». Pareille phrase sous pareille signature brise le cœur. Il faut sans doute beaucoup de complaisance, de facilité (ce qui signifie quoi Vladimir???) et de relâchement pour composer Manon, Werther, Hérodiade, Don Quichotte, Le Cid, j’en passe. Et prenons en conscience, à travers l’auteur, Massenet, c’est tout le public qui aime sa musique, se délecte de ses opéras, s’abandonne à ses compositions, que Jankélévitch cloue ici au pilori.

Deux exemples, choisis par moi de façon très masochiste puisqu’ils mettent en cause deux auteurs que j’apprécie mais qui révèlent que chacun de nous peut abriter en son âme un juge cruel prêt à traîner dans la boue la personne qui aime ce qu’il n’aime pas, qui délire là où il s’ennuie, qui « perd pied » (autre formule favorite d’Aragon pour décrire l’effet ravageur d’une œuvre d’art lorsqu’elle nous touche), là où il reste de marbre. L’art hélas, nous en avons fait un outil discriminatoire.

« La culture du pauvre » est donc tout à la fois une formule qui décrit, désigne et juge. Parce qu’incontestablement, comme Sartre disait que nous sommes tous potentiellement le « Juif » de quelqu’un, nous sommes tous culturellement le « pauvre » d’un autre.

Ce « pauvre type » qui n’aime pas ce qu’il faut !

Notes

Les citations commentés du chapitre « la raison déraisonnable « sont issues de :

(1) Roland Barthes : L’obvie et l’obtus, (recueil de texte). Le Seuil Point. Février 1992

- 1er extrait issu de « Le grain de la voix », p.241

- 2ème extrait issu de « La musique, la voix, la langue », p.250

(2) Vladimir Jankélévitch : Ravel , p.7. Collection « Solfèges » Le Seuil 1959.