Éloge d’un Patrimoine négligé : les tableaux de Saint-Vérand (38)

Par Maxime Nallé

Dans le droit fil des thématiques abordées par l’association pendant sa première période (on dira pour faire court « ère Jolland ») Saint-Vérand Hier et Aujourd’hui avait invité à l’occasion des Journées du patrimoine 2023 Jacques Roux, créateur de SVHA avec le susdit Jolland et co-auteur avec lui d’un certain nombre de recherches et d’écrits, dont trois consacrés aux cinq tableaux présents dans le chœur de l’église du village. C’est justement pour parler de ces tableaux que Jacques Ducros (président en titre) avait pris l’initiative de solliciter la présence de cet ancien Saint-Vérannais dont il connaît le goût pour l’art et dont il sait qu’il n’a jamais cessé de travailler sur ces cinq toiles ni de militer pour leur reconnaissance officielle. Voir à ce sujet, sur le Mas du Barret : « La longue marche des tableaux de St-Vérand vers une reconnaissance officielle et publique » (https://www.masdubarret.com/?p=3516). Faute de la présence d’un journaliste localier (absence aussi notable et regrettable que celle de tout représentant de la Municipalité de la Commune), ma plume cherche à tirer les leçons de ce moment qui, pour bref qu’il fut, ne manqua ni d’émotion, ni d’occasions d’inciter les présents à la réflexion et à l’enrichissement de leurs connaissances.

Une journée quelque peu « hors normes »

Hors normes elle le fut en effet.

D’abord parce que, pour la première fois de leur histoire en tant que « tableaux » les cinq toiles qui ornent le chœur de l’église de Saint-Vérand ont reçu la visite, non obligée, d’un des officiels du Département : son Président lui-même, M. Barbier, de l’Académie Delphinale. Grâce à lui d’ailleurs, parce que n’est-ce pas il faut profiter de toutes les occasions, les tableaux concernés aperçurent la maire de Saint-Vérand. S’est-elle pour autant attardée à les contempler ? Son absence l’après-midi se veut significative : ces « tableaux d’église », la Commune en tant qu’Institution ne souhaite pas donner à penser qu’elle les considère comme relevant de son « Patrimoine ». Jacques Roux a déjà, publiquement, et sur ce site-même, souligné ce paradoxe : les « croyants » ne « voient » dans ces toiles qu’une imagerie représentative de leur culte, ils ne les voient donc pas en tant que « tableaux » et, dans le même temps, les auto-revendiqués « laïcs » adoptent le même point de vue : ce ne sont là pour eux que des supports pour la religion, ils n’ont rien à voir avec l’art. Bilan : ces tableaux n’existent pas. En tant que tableaux.

Ils n’existent pas non plus pour les instances officielles, cf. l’article plus haut référencé. Je l’ai déjà écrit et je ne crains pas de me répéter, Saint-Vérand aura eu la chance de nourrir deux marginaux, tant sur le plan social que religieux, Michel Jolland et Jacques Roux qui, sans idées préconçues, seulement nourris par l’Histoire, la Philosophie, l’Histoire de l’Art, lui laisseront ce témoignage artistique aujourd’hui regardé avec dédain mais qui nécessairement sera plus tard (s’il ne brûle pas d’ici là !) revendiqué par tout un chacun : dans le chœur de cette petite église de ce petit village campagnard, dort un vrai Trésor.

Hors normes aussi parce que M. Barbier ne fut pas la seule personnalité à visiter le chœur de l’église, et celle-ci fit mieux encore : elle vint assister à la causerie. Il s’agit de M. Raphaël Mocellin, conseiller régional et maire de Saint-Marcellin. Cet élégant personnage eut la délicatesse de dire quelques mots à l’orateur en fin de séance et pas n’importe lesquels puisqu’il tint, entre autres, à établir un lien entre son prénom et le peintre de la Renaissance dont deux peintures originales sont représentées dans le chœur. Or, cette approche des œuvres d’art, par le biais de l’affect, du lien personnalisé, est une des voies les plus riches et les plus authentiques qui soit. On n’accède jamais à une création, qu’elle soit picturale, musicale, dansée, par la seule connaissance objective de l’auteur, du style, de l’époque. Ce travail d’approfondissement – d’élargissement faudrait-il dire – est nécessaire, si l’on veut rendre justice au travail de l’artiste, mais il vient en second, il se situe à la marge. Le premier contact, et ses effets peuvent perdurer sans soutien intellectuel, est d’ordre affectif, fantasmatique. On a touché quelque chose, ou quelque chose nous a touché, nous avons un point d’ancrage. C’est d’ailleurs ainsi que nous nous attachons aux êtres : ils ne nous plaisent pas, ils ne nous touchent pas, parce qu’ils sont maires ou ingénieurs ou cheminots, mais parce que d’eux émane, c’est indéfinissable, une « possibilité » : un possible devenir commun, qui peut naître d’une idée, d’un mot, d’un souvenir, le champ est infini. On peut accéder au tableau parce qu’il y a, dans le coin, là, à droite, un petit détail qui nous émeut, ou parce que le peintre a vu, avant moi, ce petit port méditerranéen ou cette plage, si souvent contemplés, ou saisi comme je la ressens la mélancolie d’une fin de journée, ou tout simplement parce qu’il a magnifié à travers son nom mon propre prénom. Ainsi, moi, Maxime Nallé, signataire, je sais avoir aimé le peintre Georges Mathieu parce que, d’abord, j’avais vu ses toiles, à Grenoble, en compagnie de personnes que j’aimais. Nos sentiments ne sont pas comme nos membres, ils naissent, se développent et circulent sans que nous puissions prétendre en devenir maîtres.

La famille

Indépendamment de ces deux visiteurs hors champ, force fut de constater que, faute d’enfant sans doute comme dans le poème de Victor Hugo, « le cercle de famille » ne s’était pas agrandi. Ce fut d’ailleurs pour les personnes présentes, et c’était visible du dehors (je parle pour moi), un réel moment d’émotion. Jacques Roux n’était pas revenu au village depuis de nombreuses années et la plupart des personnes qui s’étaient déplacées pour l’écouter étaient de celles qui furent « à l’école » avec lui, ou bataillèrent à ses côtés dans l’association, ou partageaient avec lui des souvenirs plus complexes et parfois douloureux, les parents, les amis, disparus, tout ce tissu de faits minuscules tendres ou brutaux qui crée dans un village, sans que chacun en prenne vraiment conscience, une communauté que seule la mort défait. Pour écouter cette causerie, il y avait donc, et pour la connaissance et la protection des tableaux, malheureusement, il n’y avait qu’un cercle d’amis, de proches, la famille. Albert Flammier, Evelyne et Christian Pevet, Josette et Alain Cotte, Eliane et Jacques Jullin, je ne saurais citer tous les noms (j’appartiens pour ma part à une famille que je dirai éloignée et qui tient, par respect, à préserver cette distance) mais à l’évidence il existait entre tous et avec celui qui parlait une complicité affectueuse, teintée de cette brume légère que la venue du grand âge installe entre les gens qui s’aiment. Je parlerai plus bas d’un présent pas comme les autres, à qui la Commune de Saint-Vérand et la Paroisse doivent la réfection de l’église.

Les tableaux

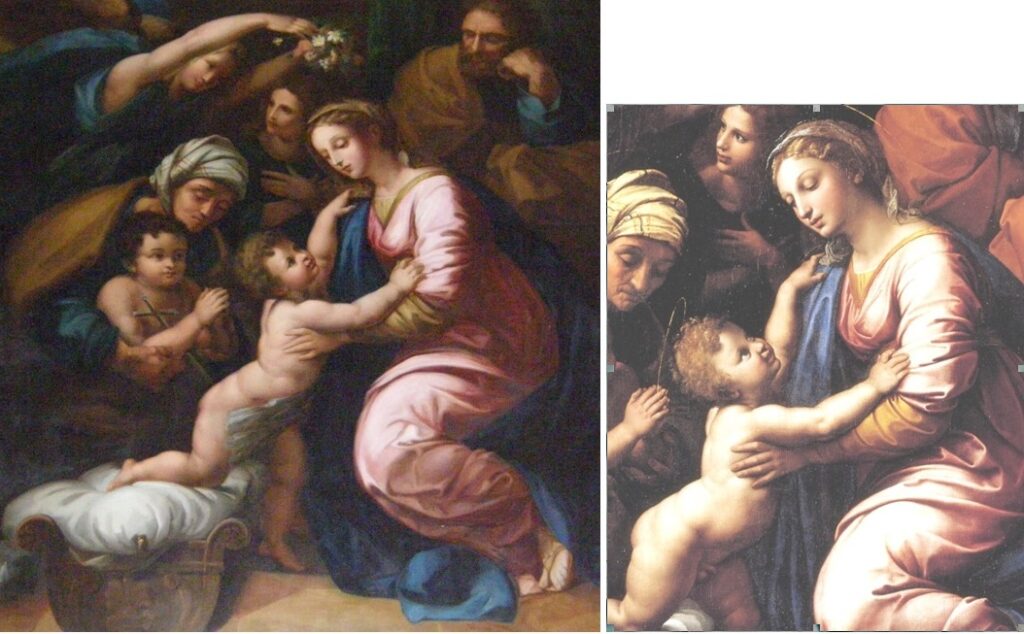

Que la Municipalité et le nouveau Saint-Vérand ne se soient pas déplacés n’enlève rien à ce fait, capital : il y a dans l’église de Saint-Vérand cinq peintures inestimables. Cinq peintures qui parlent, avec une vivacité remarquable (et d’autant plus qu’elles ont été récemment nettoyées et que Raymond Inard les avait, pour l’occasion, éclairées avec son art consommé de la lumière) la langue de quatre peintres majeurs. Quatre parce que Raphaël se voit représenté à travers deux toiles, et « majeurs » puisqu’outre Raphaël on voit ici Léonard de Vinci, Daniele da Volterra – sa « Déposition » (ou « Descente de Croix ») est une des œuvres les plus réputées de l’histoire de la peinture – et Anton-Raphaël Mengs, qui fut autant théoricien que peintre mais dont « L’adoration des bergers » ici montrée est un des chefs d’œuvre du Musée du Prado.

C’est d’ailleurs par cette « Adoration des bergers » de Mengs que Jacques Roux amorça sa promenade. Il s’en est expliqué : avant que le journaliste historien Bernard Giroud n’identifie l’auteur de l’original, on se trouvait face à une « copie » sans modèle… Or ce manque, comme souvent, fut la source d’un apport indéniable : l’analyse de la copie qui était portée par l’espoir de découvrir à travers elle son original révéla, lorsque cet original fut dévoilé, que la copie existait en tant que telle, qu’elle portait, elle-même, un message, à la fois pictural et symbolique, distinct de celui du tableau de Mengs. « L’Adoration des bergers » de Saint-Vérand n’est pas la redite pure et simple de celle du Prado. On ne perçoit pas dans cette dernière ce qui s’impose ici, la présence massive d’un Joseph à contre-jour, détaché de ce qui se passe à son côté : Jésus irradiant de sa lumière sa Mère et ceux qui l’honorent. A Saint-Vérand, Joseph boude, absent. Il se trouve ainsi héritier d’une lointaine imagerie qui prit acte de ce constat cruel : si Marie est bien devenue « la Mère de Dieu », lui n’est rien.

Quand on regarde une copie, c’est la copie qui parle ! Cette leçon, Jacques Roux ne l’a pas négligée et s’en est servi pour interpréter l’ensemble des copies saint-vérannaises. Comparer une copie à son modèle ne permet dans un premier temps que de signaler où il y a divergence. L’analyse de ces divergences autorise ensuite à distinguer les deux propos, celui du copiste n’étant pas pour de nombreuses raisons celui du créateur. La première de ces raisons c’est le temps. Les copistes de Saint-Vérand œuvrent à la fin du XIXème siècle. Le plus récent des artistes de référence, Mengs, appartient au XVIIIème siècle, les autres à la Renaissance. Une autre raison est aussi une contrainte : certains originaux ne sont plus visibles : la « Cène », la « Déposition » étaient alors totalement dégradées. La plupart du temps d’ailleurs les copistes d’église du XIXème siècle ne peignaient qu’à partir de gravures puis, très vite, de photographies, les unes et les autres en noir et blanc. Enfin, il existe de multiples paramètres, tout aussi prégnants : les attentes des commanditaires et du public à qui ils destinent l’œuvre, les convictions socio idéologiques de l’époque : on sait aujourd’hui le poids spécifique des diktats féministes, écologistes ; on les mesure, on est souvent à la limite du ridicule, dans l’imagerie la plus populaire qui soit : la publicité.

Recenser ici, loin des tableaux, toutes les modifications qui furent évoquées par l’orateur, serait fastidieux. Je peux néanmoins évoquer, en lien avec ma dernière remarque, la pression pudibonde qui ajouta au petit Jésus de Raphaël (dans la « Sainte Famille ») un voile pour occulter son sexe.

Il y a aussi le couteau effacé et ces mains d’apôtres disparues dans la « Cène », ou les auréoles ajoutées ou ôtées (ajout dans la « Déposition », disparition dans la « Sainte Famille »). Mais tout n’est pas à juger à cette aune anecdotique, certaines modifications sont déterminantes : elles induisent des lectures différentes. Dans La « Déposition » d’après Volterra, le comparse de gauche fixe Marie, évanouie au pied de la Croix, dans l’original il regarde un autre comparse, à droite, qui semble diriger l’opération de descente du corps. Ce glissement induit une lecture spécifique. La notice affichée dans le chœur, rédigée en son temps (années 70) par le curé Jasserand, en témoigne : le malaise de Marie, entourée des Saintes Femmes, devient pour lui le cœur même du tableau, la récupération du cadavre passe au second plan. Paradoxe : cette récupération du corps du Christ devient une annexe (la cause matérielle) d’un drame devenu central : l’évanouissement de Marie. Pareille compréhension détournée de l’intention originelle se retrouve dans la copie de la « Madone Sixtine ». Jacques Roux, rappela ici les analyses de Michel Jolland qui montrent que le coup de force du copiste, transformant sur sa toile le pape en évêque, fit très rapidement d’un tableau qui pour le curé Rey était une « Madone », pour les amateurs de peinture une « Madone Sixtine d’après Raphaël », tout bonnement un « Portrait de saint Véran »…

De ce qu’il faut entendre par « copie »

L’occasion de glisser un mot sur la surréaliste réponse de la Région reçue par l’association lorsqu’elle demanda à ce que ces cinq toiles soient reconnues et prises en charge administrativement par cette Instance. Surréaliste, oui, car dans l’absolu non référée au Réel. « La doctrine de la Région est de ne pas protéger les copies ». Dans le monde réel, celui du marché des œuvres d’art en particulier, on sait très bien qu’une copie réalisée par un Maître, quelle que soit la qualité de cette copie, sera considérée comme une « œuvre » de ce Maître. Bien des musées dans le monde s’honorent d’en posséder. Ce n’est donc pas le concept de copie qui était en question. Ce que la Région avait voulu, et pas voulu, dire, c’est qu’elle ne s’engageait que si elle avait des garanties concernant l’intérêt que pouvait susciter l’objet à « prendre en charge ». On l’a constaté encore à l’occasion de ces Journées du patrimoine 2023, même s’il n’est pas le fait de la Région, le gros chèque n’est pas tombé n’importe où.

A Saint-Antoine, rapport qualité prix garanti ! Histoire, mythe, public. Mais la protection du patrimoine, si elle a des devoirs envers les hauts-lieux, l’abbaye de Saint-Antoine en est un, ne prend sens que si elle considère dans leur totalité concrète les « territoires » (mot cher à nos Administrations) dont elle assume la charge. Le patrimoine est un bien commun, on ne peut le désigner et il n’existe en tant que tel que lorsqu’on laboure tout le champ, la partie la plus ensoleillée comme celle qui ne vit que dans l’ombre. Ce que la Région avait voulu, et pas voulu, dire c’est que des tableaux à Saint-Vérand (qui connaît Saint-Vérand ?) ça ne « valait pas le coup ». Mettre des sous, mobiliser des fonctionnaires pour un trou perdu !

Réponse surréaliste surtout parce que, dans ce monde réel, dans cette « Région », il y a bel et bein cinq peintures du XIXème siècle qui renvoient à cinq œuvres importantes de l’histoire de la peinture. Cinq peintures que la dénomination « copie » trahit niaisement si l’on n’a pas pris une fois, une seule, son vélo, pour venir les regarder bien en face. Pour les VOIR. Un tableau ne commence à exister que lorsqu’il est vu. La « copie » de la Madone Sixtine qui nous offre un évêque mitré aux lieu et place d’un pape sans sa tiare, est-ce encore, vraiment, une copie ? Est-ce que la « copie » d’une « Cène » dont les couleurs avaient disparu, ainsi que le dessin général, au moment où elle a été réalisée, est encore, légitimement, sur le plan du concept, une « copie » ? Même question pour la « Déposition »… Je l’avais chuchoté à Jacques Roux au moment où il lisait avec colère le courrier qu’il avait reçu : « La Région ne prend pas en charge les copies parce que ces copies existent et posent des problèmes historiques, esthétiques et matériels, concrets, réels, alors qu’elle, la « Région », n’existe pas. Elle devrait être un tissu vivant, elle n’est qu’un artefact administratif. Qui s’appuie sur des artefacts que ton interlocutrice (auteur du courrier de refus de prise en charge- N de la R)) nomme une « doctrine ». Ce n’est pas une doctrine, c’est un prétexte pour se défiler. ». Je ne vois pas aujourd’hui de raison de modifier ce jugement, sinon (fragile espoir) dans la présence du Conseiller Régional Raphaël Mocellin. Les mats antiques dressés vers le ciel – lire Mircea Eliade – le disaient en toute innocence : le Centre du Monde c’est Ici ! Non, le Centre du Monde n’est pas ici, il est partout, et la Région, si elle prétend être justement, réellement, « LA Région », doit admettre qu’elle est partout, et qu’elle a partout des devoirs.

Même dans les trous perdus. Son devoir, sans jeu de mots, c’est « d’aller y voir ».

L’œuvre au noir

Le patrimoine, avait dit Jacques Roux en ouvrant son exposé n’existe pas en soi. Il faut le construire. Bien sûr, dans des lieux chargés d’histoire et depuis toujours sous les feux des projecteurs intellectuels, il suffit de se baisser. A Lyon, vous avez dans un périmètre restreint la basilique de Fourvière, le théâtre romain, des vestiges historiques de toutes époques, jusqu’au bas de la Montée du Chemin Neuf. Et ainsi dans toutes les grandes villes. En Isère, puisque j’en ai déjà parlé, il y a, entre autres, Saint-Antoine, son abbaye, son aura religieuse. A Saint-Vérand, en revanche, pas de mythique Saint Ermite patronnant un pieux édifice. Tout au plus un sourcier que les Grands du Royaume voulurent réduire à sa condition de petit paysan inculte (je renvoie nos lecteurs aux écrits de Michel Jolland sur Jacques Aymar et au Cahier de Saint-Vérand hors série n°5, qui explore la question de la sourcellerie avec une rigueur historique et une hauteur de vue impressionnantes).

Un sourcier dont le nom a résisté à l’érosion du temps, donc.

Mais quand même aussi la sculpture de Duilio Donzelli perchée au dessus du village.

Et ces tableaux.

Tous sujets cependant qu’il a fallu pied à pied tirer du néant. Cherchant, parfois loin, des documents historiques. Pour les décrypter. Fouillant les archives locales, négligées depuis si longtemps. Plongeant dans l’histoire pour dénicher des textes, des auteurs qui, plus souvent qu’on ne croit, parlent de ce qu’ils ne savent que par ouï-dire, ou qui inventent. Retrouvant par exemple le nom de Duilio Donzelli caché sous les soutanes du père Jasserand ou dans les élucubrations d’un pseudo historien romanais. S’interrogeant sur des dates, des signatures inconnues comme celle de Zaleski, qui ouvrent soudain des portes sur des couloirs sans fin connue. Comparant pied à pied des toiles, les unes célèbres, les autres méprisées, mais sises ici, ailleurs : il faut « aller y voir » ! Ce travail obscur, aux avancées imperceptibles finit peu à peu par conduire à la lumière.

D’une certaine façon, c’est ce que nous avons ressenti, ce samedi si particulier où un « vieux de la vieille du vieux Saint-Vérand » était venu présenter à d’autres vieux de la vieille… ces cinq merveilleux tableaux qu’aucune « doctrine » n’enfermera jamais dans une boîte noire dont ils ne devraient jamais sortir. Le long cheminement qui permet aujourd’hui de contempler en eux des couleurs qui ne furent jamais dans leur supposé modèle, de s’interroger sur les artifices picturaux qui transforment certaines évidences en autant de nouvelles évidences (comme cette Déposition devenue Pieta, cette Madone devenue Véran, l’évêque au dragon), renvoie – toutes proportions gardées il va de soi – à ce que les alchimistes s’épuisaient à vivre : traverser l’ombre et s’y perdre pour trouver enfin l’or Vrai.

C’est M. Coudert, vice-président de SVHA qui présidait cette séance, sa présence paisible et rassurante jouant sans aucun doute le rôle de catalyseur. D’où une atmosphère à la fois paisible, respectueuse, studieuse et, en un temps où la haine s’invite à tous les déjeuners, si parfaitement amicale.

Ainsi que déjà dit, Raymond Inard avait fourni l’éclairage souhaitable, sinon nécessaire, que la Mairie de Saint-Vérand pourrait peut-être un jour offrir comme écrins à ces bijoux colorés, qui lui appartiennent. Il était accompagné de son épouse Marceline.

Enfin, hommage fut rendu à Michel Buisson, modestement présent dans l’assistance, parce qu’il rendit à l’église sa fraîcheur d’antan en la repeignant totalement (sous le mandat de Bernard Eyssard) offrant ainsi aux tableaux du Chœur un cadre qui les honore.

Note

La photographie ci-dessus a été prise le 14 novembre 2016 par Michel Jolland. Ce jour-là, une délégation conduite par Bernard Eyssard, maire, rendait visite aux bénévoles qui donnaient la dernière main à la peinture de l’église. L’initiateur et principal opérateur des travaux, Michel Buisson, avait momentanément quitté son échafaudage pour prendre la pose devant l’entrée de l’édifice.

Pingback: La croix de mission de Saint-Vérand : entre ferveur religieuse et patrimoine local – Missions paroissiales, conscrits de 1904 et héritage matériel d’un monument du XIXe siècle – Le mas du Barret