Ce qu’on voit dans une photographie

Qu’elle ne cherchait pas à montrer

Par Jacques Roux

Tout est document, tout porte la marque du temps. Nous avons le sentiment de vivre une continuité sans faille, souvent fastidieuse, c’est une illusion. Il suffit de regarder une photographie prise ne serait-ce que quelques mois auparavant : Tiens donc ! ! Comme le « petit » a grandi ! Comme le grand-père a pris « un coup de vieux » ! Comme la voisine a grossi ! Etc.

Dès que le décalage temporel est plus important, le constat est plus cruel encore : les vivants qu’on y découvre, pour beaucoup, ne le sont plus (vivants !), et soi-même… Parlons d’autre chose.

Ce que la photographie (et la photographie animée, le cinéma, par la même occasion) a apporté à l’histoire c’est une sorte de témoignage, direct la plupart du temps, sur les événements, les personnes, les lieux, qui permet de visualiser ce que seuls les mots traduisaient précédemment. Mais ce témoignage peut aussi être indirect, par la bande en quelque sorte. Ainsi, voir l’image ci-dessus, on a photographié, à Saint-Vérand en 1912, une fête de baptême devant un commerce dont seule l’enseigne reste visible. Son intitulé dit toute une époque. Qui oserait clamer ainsi aujourd’hui qu’il tient un « débit de tabac » ?! C’est très vilain de fumer n’est-ce pas ?

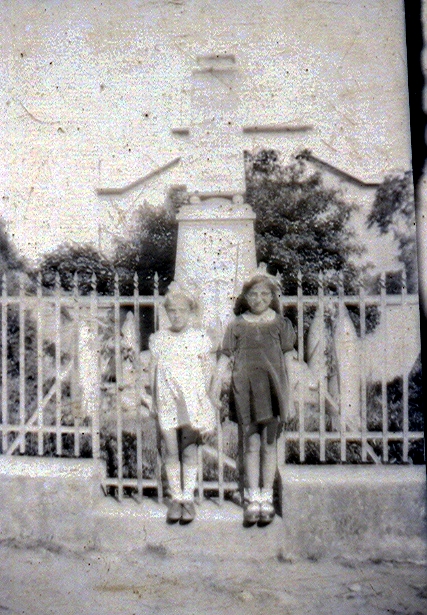

Ou bien l’on a photographié une personne devant un Monument… La personne est peut-être encore vivante, le Monument a disparu. On pensait archiver le souvenir de la personne, on a fixé à jamais la mémoire du Monument. Ainsi cette photo de deux petites filles (la mauvaise qualité de ce cliché préservant l’anonymat des personnes) prise pendant la seconde guerre mondiale devant ce qui était l’hommage d’une commune à « ses » morts de la première. Nous sommes à Saint-Vérand, Isère, en 1943.

La commune a depuis décidé de raser le Monument… pour laisser un peu d’espace aux voitures ! Seule la partie supérieure de la stèle a été préservée, l’enclos avec ce qu’il contenait a disparu. Et avec lui le souvenir des jeunes morts dont les noms rappelaient ici, bien visibles et mis en valeur au cœur de leur village, qu’ils avaient vécu, et qu’on les avait, eux aussi, rasés de la surface du globe.

D’une certaine façon, cet anodin cliché de famille préserve et perpétue sans l’avoir voulu ce qu’une certaine communauté, à un moment de son histoire dont elle n’a pas lieu d’être fière, a voulu mettre au rencart.

Pour ne pas rester sur cet observation amère, voici un autre cliché, issu d’archives stricto sensu familiales (que le lecteur ne s’inquiète pas au sujet du « droit à l’image » des personnes représentées !). Il s’agit d’un portrait de famille comme on en faisait alors, en 1906, pour diffuser auprès des parents ou des amis éloignés. On est chez soi, on est en paix. Et, derrière soi, le décor ne dit rien d’autre : il s’agit des vitrines de l’épicerie mercerie qui, un peu plus tard, vendra aussi cette herbe qui se fume (non, je ne parle pas de haschich).

Des bocaux gentiment rangés dans lesquels se trouvent les denrées qu’en ce temps (bien avant que ce soit avec le souci revendiqué urbi et orbi de « sauver la planète » !) on ne vendait qu’au détail, le sel, le riz, les pâtes, le poivre, les amandes, les petits pois et les haricots, que sais-je encore ? Ah oui ! Le tabac à priser. Oh pardon !

Et sur la vitrine qui pour nous se trouve à droite les petites boîtes dans lesquelles attendent sagement les fils, les aiguilles, les dentelles, les élastiques, les boutons et autres bouts de tissus destinés aux reprises et raccommodages. Parce qu’on ne jetait ni ses chaussettes trouées ni ses pantalons déchirés. On ne recyclait pas, non, ce vilain mot n’était pas en usage, on préservait pour conserver.

Le Monument aux Morts de 1914/1918 n’existait pas encore il va de soi. Dommage.

Ces trois personnes ne l’auraient sans doute pas laissé détruire.