(par Michel JOLLAND, membre de l’Académie Delphinale)

Saint Véran, Saint-Vérant, Saint-Vérand ?

Par convention, on utilise les formes « Saint Véran » ou « St Véran » pour désigner la communauté, la paroisse, la seigneurie sous l’Ancien Régime. Sous la Révolution, on écrit habituellement « Saint-Vérant », comme le rappelle le parler local : « lo meno de sinverin san de sinverantin » (« les gars de Saint-Vérand sont des Saint-Vérantins »). Enfin, « Saint-Vérand » est l’orthographe officielle de la commune née de la Révolution.

La voix de Saint-Vérand à l’orée de la révolution : un point d’histoire

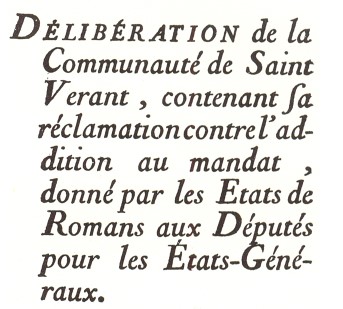

De juin 1788 à mai 1789, un processus prérévolutionnaire complexe et ambigu se développe en Dauphiné. Il va conduire à la journée des Tuiles du 7 juin 1788 à Grenoble, à l’Assemblée de Vizille en juillet et enfin aux Etats de Romans qui s’ouvrent à l’automne 1788. A Romans précisément, début janvier 1789, les membres du clergé et de la noblesse revendiquent une garantie pour les droits seigneuriaux et les privilèges fiscaux. L’assemblée accède à leur demande en précisant qu’en cas de rachat des droits, les propriétaires seront indemnisés justement. Cette addition au mandat confié aux députés est vigoureusement contestée par la communauté de Saint-Vérand le 1er février 1789.

« Partie le 1er février de Saint-Vérand, un petit village proche de Saint Marcellin, la protestation est au cours des semaines qui suivent, reprise, dans les mêmes termes ou avec des nuances plus ou moins affirmées, dans nombre de villages, bourgs et villes du Bas Dauphiné et de la vallée du Rhône » ( R. Chagny, dans « Les débuts de la Révolution française en Dauphiné 1778-1791», Presses Universitaires de Grenoble, 1988, p. 163).

Se revendiquer de l’histoire locale et travailler sur des données circonscrites à une zone précise ne signifient pas que l’on ignore les recherches les plus générales et les plus lointaines. Tout le savoir accumulé sur les causes, l’enchaînement des événements intérieurs et extérieurs, les luttes politiques et sociales, les conséquences à court et long terme de la Révolution française sont de précieuses sources d’informations qui éclairent ce qui s’est passé en Dauphiné et plus particulièrement dans la région de Saint-Marcellin. Dans le même temps, rien ne remplace les sources documentaires locales pour nourrir d’informations concrètes les récits synthétiques et mesurer les conséquences au jour le jour des décisions prises au plan national. Ces sources documentaires ne couvrent pas de manière homogène la totalité de la période révolutionnaire (1789-1799). De 1795 à 1800, les « municipalités de canton » prennent la relève des administrations communales. Ainsi à Saint-Vérand, aucun acte n’est-il consigné dans les registres municipaux entre le 1er juillet 1795 et le 4 février 1801. De même il n’a pas été possible à ce jour de retrouver les archives de la municipalité du canton de Saint-Marcellin.

Le mille-feuilles de l’Ancien Régime

Dans les années 1790, le territoire qui compose l’actuelle commune de Saint-Vérand est un véritable mille-feuilles ! On trouve tout d’abord deux seigneuries : celle de Saint Véran et celle, beaucoup plus petite, de Quincivet. On trouve ensuite deux paroisses dont les surfaces ne recouvrent pas exactement celles des seigneuries correspondantes. Enfin, il n’existe qu’une seule et même communauté regroupant les deux paroisses (628 habitants en 1698, 836 en 1792). Les deux seigneurs sont Anne Marie Bocon de la Merlière, héritière de son grand-père Clément de Chabert, à Saint-Vérand, et Joseph Nicolas de la Porte, marquis de l’Arthaudière, à Quincivet.

Une communauté qui vit de la terre

A la veille de la Révolution la communauté de St Véran-Quincivet vit de la terre. On dénombre quelques grands propriétaires, seigneurs en tête, de nombreux « forains » qui pour la plupart habitent Saint-Marcellin, une quarantaine de petits possédants ayant acquis de minuscules lopins de terre à la force des bras, une foule de manouvriers et brassiers, très précaires et précipités dans la mendicité au moindre aléa climatique. Enfin, la communauté a aussi ses pauvres dont l’existence est à peine signalée dans les rôles des tailles et des capitations. Au regard de l’alphabétisation, les profils sont très variés. Il y a ceux dont le magistère exige de maîtriser l’écriture et en particulier le clergé et les hommes de justice, très nombreux parmi les forains. D’autres, comme les « marchands », savent lire et écrire. Bientôt on les retrouvera parmi les notables municipaux. Enfin, les analphabètes, assez nombreux, ne parlent que le patois du pays. Globalement, les esprits sont englués dans la routine quotidienne, particulièrement pour les pratiques agricoles. La religion introduit une forme de lien culturel.

La lettre de doléances du curé de Quincivet

En 1788 et 1789, deux documents de portée nationale (ils sont d’ailleurs conservés aux Archives Nationales) sont adressés au ministre Necker, l’un par Jean-Baptiste Boissieux Perrin, curé de Quincivet, l’autre par la communauté. Dans sa lettre du 20 octobre 1788, le curé de Quincivet dénonce l’insuffisance de la portion congrue pour le « clergé de second ordre », « chargé du fardeau pastoral » et en contact direct avec la misère, alors que « MM. du haut clergé » vivent dans un confort relatif. Un post-scriptum rageur élargit les doléances à l’ensemble de la communauté : « Ne sera-t-il point fait de règlement dans cette assemblée nationale, au sujet des forêts communales, pour lesquelles les seigneurs, surtout ceux de cette province, exercent toutes sortes de vexations contre les communautés ? (…) Il serait temps que ces infortunés secouassent enfin le joug de l’oppression sous lequel ils vivent depuis si longtemps ! ». Le message est clair : finissons-en avec ce système qui opprime les plus faibles, finissons-en par la révolte s’il le faut ! Dans une société d’Ordres (Noblesse, Clergé, Tiers-État) où la religion a pour but d’assurer le salut des âmes confiées au curé par son évêque mais aussi de maintenir chacun à sa place, la lettre du curé Boissieux Perrin a des accents révolutionnaires.

La délibération du 1er février 1789

Le 1er décembre 1788 s’ouvre la première session « des États du Dauphiné » à Romans. Il s’agit de réclamer des prérogatives, d’ailleurs modérées, pour l’administration de la province et d’élire les députés aux futurs États Généraux du Royaume. Le 31 décembre 1788, l’assemblée vote le « mandat impératif donné par les États de Romans aux députés de la province du Dauphiné aux États généraux » : exiger le doublement du Tiers et le vote par tête, refuser de participer à un vote par ordre séparé, donner à la France une constitution « qui assure à jamais les droits du Monarque et ceux du peuple français ». Le 8 janvier, le vote est remis en cause par les membres du clergé et de la noblesse qui réclament une garantie pour les droits seigneuriaux et les privilèges fiscaux. Le 9 janvier, une « addition au mandat » est proposée par le secrétaire Mounier : en cas de rachat des droits seigneuriaux les propriétaires recevront une indemnité « juste et proportionnelle ». La « délibération de la communauté de Saint Vérant », prise le 1er février 1789, dénonce l’addition au mandat et se prononce pour l’égalité devant l’impôt (« Le puissant ne doit pas écraser le pauvre »), et contre l’indemnité « injuste, oppressive et attentatoire aux intérêts du Tiers-État ». Son retentissement aura pour effet de mettre en lumière l’engagement révolutionnaire de Saint-Marcellin (qui deviendra chef-lieu du district) et de faire entrer Saint-Vérand dans l’histoire du Dauphiné.

La nouvelle organisation administrative et religieuse

De 1789 à 1795 la vie à St-Vérand est, comme ailleurs, marquée par la nouvelle organisation administrative et religieuse, le souci de l’ordre public et l’économie de guerre.

Dès 1790, la municipalité recense les biens du clergé qui seront vendus comme biens nationaux, à savoir : une vigne de 12 sétérées, située à Saint-Vérant, « bénéfice de la chapelle de Saint-Antoine érigée dans l’église paroissiale de Saint-Marcellin », trois quartelées de pré et terre sur laquelle est bâtie la Chapelle de Saint-Victor de la cure de Saint-Vérant, 1 sétérée, 4 pugnerées de terre près de la maison curiale de Saint-Vérant. A noter qu’une sétérée vaut alors un peu plus de 3760 m², une quartelée, 940 m² environ, une pugnerée représente 1/24 de la stérée, soit un peu plus de 150 m²).

La municipalité décide d’acheter le tout. Hélas l’argent fait défaut. En février 1791, ce sont finalement le sieur Cattier, ancien assesseur au baillage de Saint-Marcellin et la veuve Lamerlière, fille de feu Clément de Chabert, habitant à Saint-Marcellin, qui se portent acquéreurs.

La mise en place de la commune va donner un rôle important à ceux qui, relativement riches et instruits, les « marchands », attendaient un changement pour devenir les nouveaux responsables de la vie municipale. Citons quelques noms : Louis Rubichon, premier maire de la commune, Jean-Baptiste Perriolat, procureur-syndic puis agent national, Joseph Détroyat de Quincivet (dont le nom sera évoqué un peu plus loin).

Règles et dérèglements

Les registres des délibérations municipales montrent que le souci de l’ordre public est permanent. Une réglementation sur les cabarets est instaurée dès 1790 ; la fermeté contre les insultes à la garde nationale est exemplaire ; de 1790 à 1795 on trouve trace de mesures prises pour réprimer divers incidents : gesticulations haineuses, menaces, insultes, coups parfois. En 1791, un incident survient à l’école de la Charité. Dans cette école, quatre « maîtresses » apprennent à lire et à coudre aux jeunes filles. Le 20 juillet en fin de journée, deux énergumènes font irruption dans la salle de classe. Ils insultent copieusement les « maîtresses » et menacent d’incendier leurs maisons si elles continuent de refuser d’aller à la messe, au motif qu’elle est dite par un prêtre constitutionnel, et si elles ne prêtent pas elles-mêmes serment. Dès le lendemain, le procureur-syndic du district de Saint-Marcellin adresse une sévère remontrance aux officiers municipaux de Saint-Vérand. Il leur rappelle que toutes les personnes, toutes les propriétés et toutes les opinions, même religieuses, sont placées sous la sauvegarde de la loi. Et surtout il souligne que l’un de leurs premiers devoirs est de veiller au maintien de l’ordre public.

Le clergé constitutionnel

La question du clergé constitutionnel provoque de vives tensions. A Saint-Vérand, Étienne Groussin meurt en avril 1790 après avoir été curé de la paroisse pendant plus de quarante ans. C’est son successeur Étienne Gamond qui est confronté au choix difficile du serment. Il sera l’un des cinq prêtres réfractaires du canton de Saint-Marcellin. En juin 1791, on voit arriver à Saint-Vérand Félicien Moiroud, prêtre assermenté. A Quincivet le curé Boissieux Perrin prête le serment de la constitution civile du clergé en janvier1791, puis le serment « Liberté-Égalité » en 1792.

Le temps de la mobilisation, des réquisitions, des restrictions

La déclaration de « la Patrie en danger » par l’Assemblée nationale, le 11 juillet 1792 ouvre une difficile période de mobilisation, de réquisitions, de restrictions. Le 14 avril 1793, la municipalité de Saint-Vérand présente son contingent de ceux que l’on appellera « les Soldats de l’An II ». Ils sont six, « tous inscrits volontairement, reconnus conformes et en bonne santé » par le citoyen soldat chirurgien de Saint-Marcellin. La deuxième levée a lieu en septembre. Cette fois-ci, il n’y a aucun volontaire. La commune est déclarée « en réquisition ». Le dimanche 14 septembre 1793, 46 hommes de 19 à 40 ans sont convoqués. Dans une urne, on place 40 bulletins blancs et six avec le mot « Volontaire ». A l’appel de son nom, chacun tire un bulletin jusqu’à ce que les six volontaires soient, c’est le cas de le dire, désignés. Jean Chaloin, Capitaine de la garde nationale de Saint-Vérand, tire pour les absents.

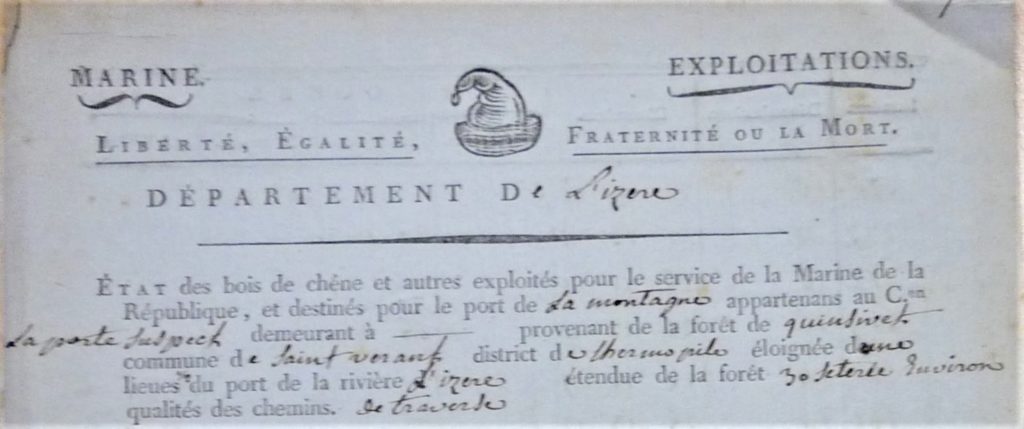

Le mot réquisition est désormais omniprésent. Les réunions du corps municipal se multiplient. Le rituel est toujours le même. Le procureur, Jean-Baptiste Perriolat, entre-temps devenu agent national, rappelle les besoins fixés par les décrets nationaux ainsi que le volume de la contribution communale déterminée par le district. Les officiers municipaux doivent ensuite désigner les citoyens qui, sous leur responsabilité, fourniront les denrées et ceux qui les voitureront jusqu’au lieu indiqué. On n’en finirait pas d’énumérer la liste des réquisitions. Quelques exemples : 111 boisseaux d’avoine (150 décalitres) et 20 quintaux de blé froment le 10 novembre 1793, six literies complètes le 5 janvier 1794, 50 quintaux de foin et 100 quintaux de paille le 26 janvier 1794. On réquisitionne aussi les fusils, les chevaux, la toile, le salpêtre pour fabriquer de la poudre, les chênes de Rossat et de Quincivet pour faire du bois de marine. Dès fin septembre 1793, la petite cloche de l’église est livrée au fondeur. Le 5 janvier 1794, la commune doit livrer six literies… réduites à quatre après négociation et finalement fournies par Mme Lamerlière (mère de Marie Anne Bocon de la Merlière entre-temps devenue madame de Quinson) pour les lits et les matelas auxquels on ajoutera quelques bonnes couvertures de bourrat (ou « couvertures piquées »). A Saint-Vérand comme ailleurs, les réquisitions pèsent lourd. L’agent national a beau, selon les cas, flatter l’esprit civique ou fustiger la coupable négligence des citoyens, il est rare que tout se passe sans anicroches.

Parce qu’elles ne dépassent pas les limites de la commune, les deux seules dénonciations restent sans conséquences sérieuses. Elles visent le citoyen Détroyat de Quincivet, accusé d’accaparer les blés en pleine crise frumentaire, et le curé retraité Vincendon, hébergé dans sa famille à Saint-Vérand, précisément chez Joseph François Vincendon, juge de paix du canton de Saint-Marcellin. C’est ce dernier qui viendra en personne, le 7 mars 1793, mettre solennellement les choses au clair devant les officiers municipaux.

Le vent tourne

Courant 1793, la lassitude gagne et le vent semble tourner. Des habitants font part aux officiers municipaux de leur sympathie pour de Mmes Lamerlière et Laporte de Saint-Marcellin, toutes deux inquiétées par les autorités. A Paris, Robespierre est exécuté en juillet 1794. Le 21 février 1795, la Convention thermidorienne rétablit la liberté de culte.Le 26 juin 1795, un attroupement a lieu près de la cure de l’église de Saint-Vérand. Dans leurs délibérations du 1er juillet, les officiers municipaux notent que cet attroupement avait deux objets : demander un prêtre pour faire exercer le culte que les citoyens voulaient pratiquer, demander l’évacuation de la cure et du jardin possédés par le citoyen Moiroud, (ex-prêtre constitutionnel). Les auteurs de l’attroupement seront mollement recherchés.

Retour à la case départ ?

Considérée comme l’un des moments fondateurs de la vie politique française, créditée d’un rayonnement universel, souvent convoquée pour expliquer les événements historiques des 19e et 20e siècles, la Révolution française n’en reste pas moins objet de vives controverses et de polémiques. Il serait présomptueux de vouloir statuer définitivement sur ses conséquences, même lorsque, comme c’est le cas ici, on les envisage sous l’angle local. A défaut, un survol panoramique des années 1780 à 1840 permet de dégager quelques observations. En 1770, date du dernier rôle parvenu jusqu’à nous, les plus gros contribuables à l’impôt royal de la taille sont, pour Saint-Vérand, le seigneur de Chabert, Louis Rubichon et Jean-Baptiste Perriolat, pour Quincivet, le marquis de la Porte et Joseph Détroyat. Dans les années 1830, madame de Quinson, petite-fille du seigneur de Chabert possède toujours le château de son grand-père et plusieurs fermes, quant à eux, les descendants du marquis de la Porte possèdent encore la terre et le château de Quincivet. Nous l’avons vu dans les lignes qui précèdent, Détroyat, Perriolat et Rubichon sont des noms qui, avec quelques autres, sont directement associés au pouvoir politique et économique pendant la Révolution et qui le resteront bien après. En 1836, la commune compte 1094 habitants, pour la plupart déclarés « cultivateurs », pour la plupart modestes. Indéniablement, la Révolution a introduit des évolutions positives dans la vie quotidienne mais pour autant elle ne semble pas avoir amené une nouvelle répartition des richesses et des pouvoirs.

La question de l’école

Dans les années 1830-1840, Saint-Vérand connaît quelques évolutions : un nouveau cimetière est aménagé, l’église est reconstruite et agrandie, une sucrerie voit le jour. Reste la question, lancinante, de l’école. L’école de charité dont il a été question précédemment est encore présente dans une délibération municipale de juin 1803. A partir des années 1810, les archives montrent que la commune pourvoit difficilement au logement d’un maître et à la location d’une salle d’école. Le 27 avril 1832, monsieur Decard, colonel en retraite nouvellement élu maire, constate « l’état absolu d’ignorance » dans lequel se trouve une « grande partie des enfants » du village. Il lance le projet de construction d’une école primaire, projet qui va connaître des hauts et des bas en raison notamment des maigres ressources de la commune. Les ambitions de la Révolution française en faveur de l’instruction, admirablement développées dans le discours prononcé par Condorcet en avril 1792, mettront encore du temps avant de se concrétiser à Saint-Vérand où, d’ailleurs, l’histoire de l’école reste à écrire. On notera toutefois qu’en 1841 madame de Quinson finance l’installation d’une école confiée en 1842 aux Petits frères de Marie.

Dauphinois pour toujours

Au terme de cette courte étude, on peut opérer deux constats, aux allures de paradoxes, inspirés par la « Délibération de la communauté de Saint Vérant » du 1er février 1789. Le premier, qui a été souligné par plusieurs historiens à l’occasion du bicentenaire de 1989, renvoie aux origines dauphinoises de la Révolution. Celle-ci naît en 1788 en Dauphiné, avec pour moteur la revendication d’une autonomie accrue pour cette province. Et elle va déboucher sur la disparition totale de l’identité du Dauphiné !

L’autre paradoxe concerne spécifiquement Saint-Vérand. Ce modeste village rural, exclu apparemment des faits marquants de l’histoire, n’en reste pas moins l’héritier de cette communauté de Saint-Véran-Quincivet qui, elle, en février 1789, s’engagea résolument dans le mouvement révolutionnaire. Sans bien en avoir conscience, Saint-Vérand reste donc indissolublement lié à cette Province disparue qui initia la Révolution !

Et c’est sans aucun doute le moment de rappeler, comme un clin d’œil, que Paul Berret, historien et homme de lettres, est de tous les écrivains français celui qui sut le mieux cerner et chanter la légende du pays de Bayard et Mandrin, le Dauphiné. Or c’est à Saint-Vérand qu’il vécut et qu’il repose !