La thèse officielle du suicide peut-elle être confirmée ?

Michel Jolland

Nombreux sont les lecteurs du Mas qui, au vu de l’intitulé de ces pages, vont se demander ce que l’on peut bien encore dire sur Münzenberg. Douze articles (si j’ai bien compté) lui ont déjà été consacrés sur ce site, ce qui à coup sûr en fait l’une des personnalités les plus souvent mises en avant. Mais ce n’est rien comparé au reste : le personnage a inspiré cinq biographies (une en allemand, une en français, trois en anglais), des milliers d’articles, plusieurs colloques dont un en 2015 à Berlin avec les meilleurs spécialistes internationaux de la recherche historique contemporaine, sans parler des informations, commentaires et avis véhiculés par les films, conférences, podcasts et autres moyens de communication. Aujourd’hui néanmoins se fait jour une nouvelle exigence, qui vise moins le personnage, ses convictions et ses agissements, que les circonstances concrètes de sa mort. Cette question, qui occupe le Mas depuis bientôt dix ans (la première analyse date du 20 novembre 2015), s’inscrit aujourd’hui dans un contexte renouvelé. Le moment est venu en effet de s’interroger sur l’opportunité et la faisabilité d’une exhumation.

Willi Munzenberg (1889 – 1940)

Au risque d’agacer les lecteurs bien informés, je crois légitime de proposer un résumé biographique succinct et volontairement limité aux éléments susceptibles d’éclairer la problématique du jour.

Wilhelm (Willi, Willy) Münzenberg naît en 1889 dans une famille modeste, à Erfurt en Thuringe, au centre de l’Allemagne. A l’âge de 14 ans il devient apprenti barbier, il travaille ensuite dans une fabrique de chaussures où il se forge une conscience politique. Son principal combat est l’antimilitarisme.

En 1910, il s’exile en Suisse où il rencontre Lénine qui remarque ses capacités d’activiste et d’organisateur. Expulsé en 1917, il rentre en Allemagne et participe à la fondation du KPD (Parti communiste d’Allemagne) et du mouvement international de la Jeunesse communiste (IJC). Élu président de l’IJC, il est en 1920 chargé par Lénine d’organiser la propagande du Komintern (Internationale Communiste) qui rassemble les partis communistes partisans du nouveau régime soviétique. Münzenberg devient à 31 ans un acteur majeur du communisme international.

A la prise de pouvoir d’Hitler, élu chancelier le 30 janvier 1933, Münzenberg se réfugie à Paris qui, dès lors, devient l’une des plaques tournantes du Komintern. Avec sa compagne Babette Gross et d’autres intellectuels antifascistes réfugiés, il poursuit sa propagande et son activisme politique, pour l’URSS et contre le nazisme. Johannes Schulz est son secrétaire particulier.

Le 3 septembre 1939, c’est la déclaration de guerre. Le 10 mai 1940, la Belgique est envahie. Le gouvernement de Paul Reynaud décide l’internement de tous les réfugiés allemands, Babette Gross est dirigée vers le camp de Gurs tandis que Münzenberg rejoint le Camp de Chambaran qui, devant l’avancée de l’armée allemande, est évacué en urgence le 20 juin à 3 heures du matin. Encadrée par des militaires français, la colonne des internés se met en route pour le Cheylard en Ardèche.

Le 17 octobre 1940, on retrouve dans le bois du Caugnet au village de Montagne, près de Saint-Marcellin (Isère), le corps d’un homme muni de papiers au nom de Wilhelm Münzenberg. Un nœud coulant adhère au cou de la victime, 30 cm de cordelette à trois brins (qualifiée de « ficelle ») dépassent, un autre morceau de 1,20 m est fixé à une branche de chêne située à 3,30 m du sol.

Babette Gross, qui a plus tard retrouvé les participants rescapés, décrit un Münzenberg décidé à s’enfuir seul ou de préférence dans un petit groupe. Pour lui, rester dans la colonne des internés, c’est aller au-devant des ennuis. Les autres ne sont pas d’accord, ils pensent au contraire que rester dans la colonne est la solution la moins risquée. Les cinq biographies, qui ne sont pas des copies conformes (constat sur lequel le Mas reviendra un jour), font état de « l’évasion » de Münzenberg en compagnie de quelques internés. La suite est floue. Les récits divergent notamment sur le nombre et l’identité des personnes qui composent le groupe des fuyards Seule certitude : Münzenberg en fait partie.

L’enquête de gendarmerie, honorable compte tenu du contexte et des moyens de l’époque, n’en comporte pas moins quelques limites. Il n’y a en particulier aucune indication sur la cordelette (origine supposée, matière, diamètre, solidité, examen du point de rupture…). Le procès-verbal du 18 octobre 1940 conclut au suicide, le permis d’inhumer, délivré par le Dr Carrier de Saint-Marcellin, confirme ce verdict. Le corps est inhumé au cimetière de Montagne, probablement le 20 octobre, date présumée en l’absence de tout acte d’état-civil. Le 22, le dossier est enregistré au Parquet, il est « classé suicide » peu après.

La thèse du suicide est aujourd’hui largement abandonnée. Ceux qui, journalistes, écrivains, hommes politiques ou simples militants, se sont exprimés dans des articles, ouvrages ou déclarations publiques, penchent plutôt pour un assassinat consécutif aux désaccords affirmés de Münzenberg avec la politique de Staline. L’hypothèse est vraisemblable mais à ce jour aucune preuve ne la corrobore. Les circonstances exactes de la mort de Münzenberg restent à élucider. Cette constatation, nous allons le voir, va logiquement conduire à l’hypothèse de l’exhumation

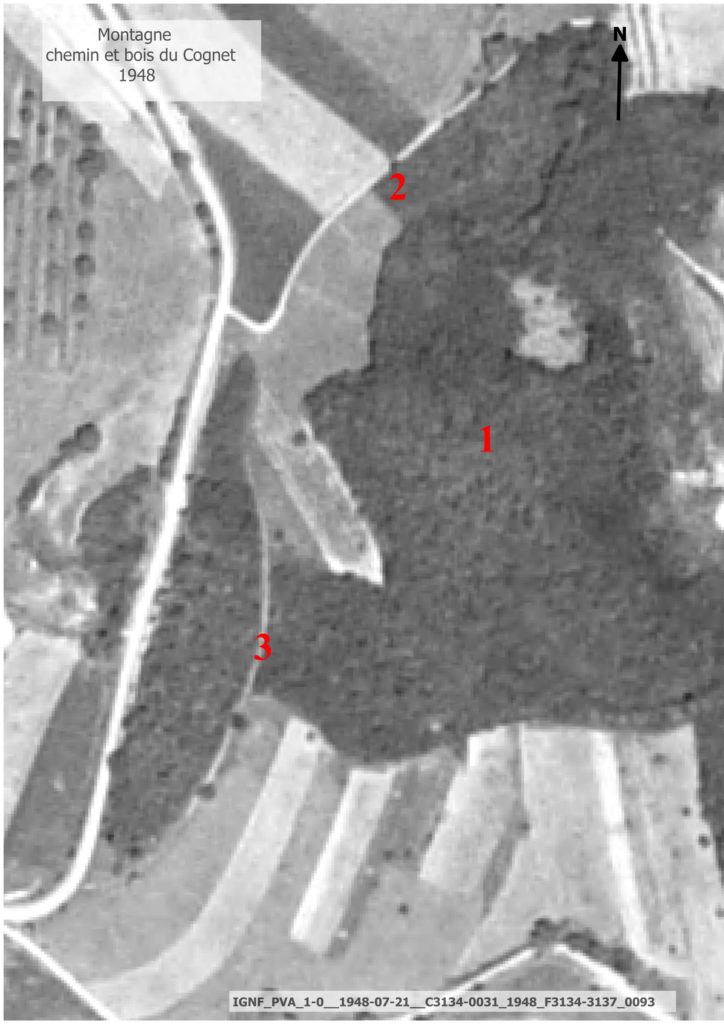

Montagne . Vue aérienne août 1948 ( source IGN, photos aériennes, mission août 1948). 1 : le bois du Caugnet – 2 : endroit où fut découvert le corps de Münzenberg – 3 : le vieux chemin du « Bois de la Croix-Rouge »

La concession et la tombe au cimetière de Montagne

Les grands principes du droit funéraire français peuvent se résumer ainsi : « le cimetière est propriété inaliénable de la commune, celle-ci octroie la concession (temporaire de 5 à 50 ans renouvelables) indispensable pour installer une tombe, l’entretien de la tombe incombe au concessionnaire ou à ses ayants droit ». Qu’en est-il dans le cas présent ?

Le 29 novembre 1940 , le journal suisse Volksrecht annonce le décès de Münzenberg. Informée par des amis, Babette Gross veut s’assurer que le corps découvert à Montagne est bien celui de son mari. En mai 1941, alors qu’elle vient juste de s’installer à Mexico après avoir quitté la France et séjourné au Portugal, elle reçoit le rapport d’un ancien collaborateur (elle ne précise pas son identité) qui a pu se rendre à Montagne. Le maire village a prouvé que l’identité du corps était bien celle de Münzenberg et refusé de donner des explications sur les circonstances de la mort.

L’émissaire de Babette ne fait aucun commentaire sur les preuves qu’il évoque, on ne saura donc jamais si le maire en a réellement fourni et, si oui, en quoi elles consistaient. Par ailleurs, l’absence d’explications sur les circonstances de la mort conduit l’émissaire en question à soupçonner qu’il ne s’agissait pas d’un suicide mais d’un accident.

Münzenberg est d’abord inhumé dans ce que le plan du cimetière dressé en 1948 nomme « les fosses communes ». Désireuse de lui donner une vraie sépulture, Babette Gross demande à Johannes Schulz, qui se fait maintenant appeler Schulz-Douvrain pour conserver son nom de résistant, de faire le nécessaire.

Cependant, compte tenu des circonstances et notamment des difficultés de déplacement, c’est le secrétaire de mairie, monsieur Joseph Micoud qui, dûment mandaté, s’occupe d’acheter la concession perpétuelle sur laquelle est érigée la tombe toute simple de Münzenberg. Le concessionnaire légal est donc Johannes Schulz-Douvrain.

Jusqu’au début des années 1970, Babette Gross pourvoie à l’entretien de la tombe. Des habitants de Montagne prennent ensuite bénévolement la relève pendant plusieurs années. Le cinquantième anniversaire de la mort de Münzenberg, en 1990, relance l’intérêt pour le personnage. Les visites au cimetière de Montagne se multiplient. Au tournant du 20e siècle, la tombe se trouve dans une situation paradoxale. Son aspect matériel se dégrade alors que son intérêt mémoriel grandit régulièrement. Quelques personnes motivées se penchent sur son sort.

En 2019, monsieur Lavergne, maire de Montagne, me fait savoir qu’il est prêt à donner son accord pour d’éventuels travaux sur la tombe si une enquête sur les ayants droit de Johannes Schulz-Douvrain est préalablement conduite. La recherche est confiée au Dr Bernhard H. Bayerlein, historien et chercheur allemand (université de Cologne), co-organisateur du premier Congrès International Willi Münzenberg à Berlin en 2015. Au terme d’une année d’enquête ce dernier remet en 2021 ses conclusions à madame Corinne Mandier (maire de Montagne depuis 2020) : aucun ayant droit de Hans Schulz-Douvrain n’a été retrouvé.

La municipalité constate l’absence d’ayant droit sur la concession perpétuelle acquise par Hans Schluz-Douvrain, prend acte de la signification historique de la tombe de Münzenberg et en tire les conséquences. La proposition de confier à une association la rénovation de la tombe, l’entretien de la concession et le lancement d’un travail de mémoire est acceptée par le Conseil Municipal de Montagne dans sa séance du 7 mars 2022. Le 22 avril suivant, l’Association Européenne Willi Münzenberg se constitue autour de ces objectifs.

La tombe en mars 2022

La question de l’exhumation

Dès 2014, dans une communication à l’Académie delphinale – présentée en 2015 au Congrès de Berlin déjà cité – j’indiquais les deux seules pistes susceptibles d’apporter des éléments nouveaux sur les circonstances de la mort de Münzenberg : les archives soviétiques et l’exhumation du corps pour examen. Les recherches documentaires alors en cours, effectuées à Moscou par Kasper Brakén (Université de Turku, Finlande), ne révèlent rien. Reste donc l’exhumation pour examen. Ici, il convient d’ouvrir une parenthèse sur la vie privée de Münzenberg.

Au début des années 1920, Willi Münzenberg a une liaison avec Johanna Doerfel, une jeune communiste qui travaille avec lui pour aider la Russie à faire face à la famine de 1921-1922. Johanna Doerfel donne naissance en 1923 à un fils qu’ils appellent Ulrich (Uli). Willi ne reconnaît pas officiellement son fils. Il entreprend une relation avec Babette Gross et se sépare de Johanna. Celle-ci émigre en Chine avec un autre homme. En 1939, à l’âge de 16 ans, Ulrich est placé dans un établissement d’enseignement en Suisse (le gymnase Rosenberg à St-Gall). Plus tard, il habite Zurich, devient journaliste et se marie. Il a deux enfants : Christine Doerfel, née en 1956 et Peter Doerfel, né en 1959. Tous deux sont donc les petits-enfants de Münzenberg.

En 2015, Christine est venue à Montagne sur la tombe de son grand-père. En 2025, Peter a rejoint l’Association Européenne Willi Münzenberg. Christine et Peter sont de nationalité suisse. Ils n’émettent aucune réserve sur le principe d’une exhumation, d’autant qu’ils espèrent à cette occasion établir leur filiation génétique avec Münzenberg.

Il faut ici noter que, dans sa biographie politique de Münzenberg publiée en 1967, ouvrage de référence réédité en 1991, traduit en anglais et en espagnol, Babette Gross omet délibérément de signaler l’existence de Joanna et de son fils Uli. Ce faisant, elle fausse volontairement la vérité historique au bénéfice de la version qu’elle entend transmettre à la postérité.

L’examen médico-légal posthume du corps de Münzenberg, personnalité politique internationalement connue, est une démarche scientifique que l’histoire se doit d’effectuer pour rechercher les causes précises de sa mort. Bien sûr, il ne pourra pas répondre, cet examen, aux grandes questions toujours ouvertes : pourquoi, comment, et avec qui Münzenberg s’est-il retrouvé à Montagne ? Que sait-on de son séjour dans ce village ? Que s’est-il passé dans le bois du Caugnet ?

A tout le moins, la médecine légale (qui sait faire parler des restes humains enfouis depuis des siècles) pourrait-elle statuer sur ce dilemme central : la pendaison est-elle la cause réelle de la mort ou un simple simulacre ? Pour le dire plus trivialement, le corps de Münzenberg s’est-il réellement balancé au bout de la cordelette trouvée avec lui à l’automne 1940 dans le bois du Caugnet ? Et l’on en apprendrait probablement bien plus si l’on en juge par les découvertes fascinantes de la médecine légale moderne : l’abcès dentaire et la confirmation des cheveux roux de Ramsès II, la reconstitution des rites religieux incas (capacoca) grâce aux momies des enfants de Llullaillaco (Argentine, Andes – vers 1500 apr. J.-C.), l’empoisonnement chronique à l’or de Diane de Poitiers…

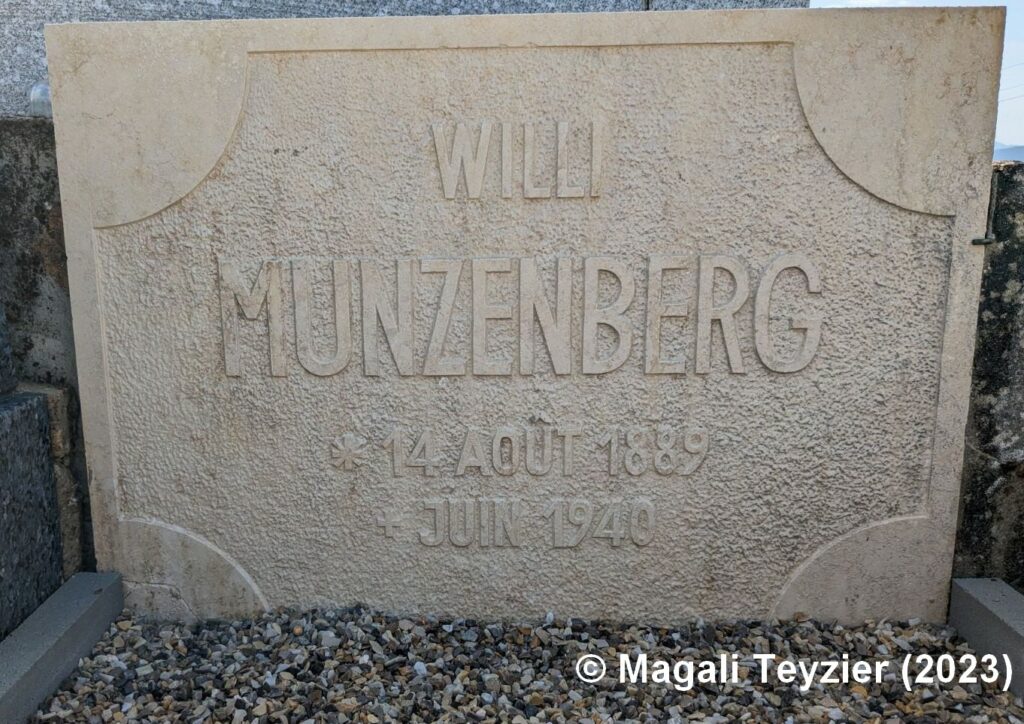

La stèle après la remise en état de la tombe

Une démarche complexe, longue, exigeante mais justifiée

L’opération nécessite des autorisations et elle a un coût certain. Lors d’un échange de courriers avec moi en 2015, le Procureur Général de Grenoble précisait que les recherches à visée historique ne relevaient pas de l’autorité judiciaire. Le dossier en est resté là. Pour essayer d’avancer, je cherche aujourd’hui à réunir des informations et des avis autorisés autour de quelques questions déterminantes. L’exhumation est-elle envisageable ? Si oui, à quelles conditions ? Peut-on, en référence au parcours et au rôle de Münzenberg, faire de cette exhumation « une action historique » ? Quelle autorité administrative serait habilitée à décider en ce sens ? Où trouver des aides financières ? Comment mobiliser les médias (presse écrite, télévision) et les producteurs de films ou séries historiques ?

J’ai demandé à l’Académie delphinale de m’apporter son appui pour explorer ce questionnement. Par une décision qu’il convient de saluer, le Bureau de l’Académie s’est prononcé pour un appui très logiquement limité au seul champ historique, à l’exclusion de toute forme d’implication idéologique.

Par ailleurs, il faut le souligner, un premier obstacle potentiel est levé : sur le plan mémoriel, les petits-enfants de Münzenberg et l’Association Européenne Willi Münzenberg soutiennent l’idée de l’exhumation. Que l’on ne s’y trompe pas cependant. Parce qu’elle concerne plusieurs institutions et organismes officiels, l’exploration des conditions à réunir pour envisager cette opération sera longue et complexe. Et pourtant l’histoire impose de ne pas baisser la garde.

Si la tombe de Münzenberg au cimetière de Montagne évoque, je l’ai dit précédemment, ses amis proches et fidèles, elle porte aussi en elle les traces d’un passé que l’on ne peut oublier. Derrière elle se profile l’ombre de Staline, celle de Hitler et celle de la France de la drôle de guerre (septembre 1939 – mai 1940), marquée par une grande incertitude, une tension croissante et des divisions profondes, tant dans la société que parmi les élites politiques.

Certains mouvements politiques préconisent une alliance avec l’Allemagne contre le « bolchevisme », ouvrant ainsi la voie vers le régime autoritaire, antisémite et collaborationniste du maréchal Philippe Pétain (régime de Vichy). Un certain vide sécuritaire et social favorise la petite délinquance. Tout cela fait partie du cortège des ombres qui donnent à la tombe de Münzenberg une épaisseur symbolique et mémorielle. Et qui ouvrent sur l’hypothèse peu explorée de la mort par crime crapuleux. Le Parti Communiste Français est interdit en septembre 1939, la xénophobie et la méfiance envers les réfugiés, étrangers et « indésirables » s’installe. Münzenberg fera partie des milliers d’étrangers (Allemands antinazis, républicains espagnols, juifs non français), suspects de possible trahison ou atteinte à l’ordre public.

Que ce soit sur le Mas ou ailleurs, modestement mais obstinément, je continue à défendre l’idée que l’enquête sur l’énigme de la mort de Münzenberg n’est pas terminée. Il me semble impossible de la prolonger sans exhumation à des fins d’examen et de recherche. Une démarche qui dès lors s’apparente à un devoir historique.

NOTES

(1) L’article ci-dessus est fondé sur des documents d’archives. Pour éviter d’alourdir la page, les références ne sont pas signalées. Elles sont disponibles à la demande. Contact en bas de page.

(2) Les photographies sont issues des précédents articles dédiés à Münzenberg sur le Mas du Barret.