Par Jacques Roux

Si la notion de patrimoine s’est imposée sans trop de difficultés ces dernières années, c’est tout à la fois parce qu’elle répond à un désir partagé par beaucoup, celui de préserver des éléments du passé qui paraissent essentiels, et qu’elle le fait en faisant plus appel à nos sens, la vue en particulier, et à notre affectivité qu’aux exigences de rationalité de la science historique. D’une certaine façon, quand on s’occupe de patrimoine, l’histoire se met au service de la passion et n’intervient (comme toutes les autres sciences susceptibles d’apporter leur concours) qu’en second, à titre de complément, ou de justification. Encore faut-il que « quelque chose » soit à mettre sous la dent de l’amateur de patrimoine. Les grandes cités, comme Paris, les lieux marqués par l’Histoire (Waterloo, le Vercors, par exemple) ont toujours une matière digne d’éveiller la curiosité, l’intérêt et le souci de préserver. Ailleurs, dans un petit village comme Saint-Vérand, 38, il n’y a pas de patrimoine constitué, donné a priori, pas de tour Eiffel, de ruines rappelant des événements majeurs. Il faut alors prendre son cahier d’écolier, son crayon et faire surgir de l’ignorance et/ou de l’indifférence dans lesquelles ils dorment ces « Objets » qui sont appelés à devenir le « patrimoine », la richesse, du lieu. D’où le souci de revenir sans cesse sur ces matériaux négligés depuis longtemps et que le Mas du Barret considère comme de purs joyaux : les cinq tableaux qui ornent l’église du village depuis plus d’un siècle, la sculpture créée par Duilio Donzelli, les photographies prises pendant cinquante ans par Noël Caillat. Entre autres. Aujourd’hui nous retournerons à l’église (seul espace public de ce petit village, dépourvu de tout lieu culturel digne de ce nom, riche d’objets « d’art ») pour jeter un œil au Chemin de Croix qui y est hébergé. Lui aussi, comme les grands tableaux, date de la seconde moitié du XIXème siècle, et lui aussi, il a été « vu » sans être contemplé, des décennies durant, par des générations de fidèles qui ont fréquenté ce lieu de culte aujourd’hui quasi abandonné.

Quelques documents, quelques apports, quelques questions

Si l’on en croit le document, déniché par Michel Jolland, dans lequel le curé Rey (curé de 1835 à 1867), à qui l’on doit l’installation des cinq tableaux du Chœur de l’église de Saint-Vérand, recense tous ses achats et commandes pour l’église, le chemin de croix aurait été acheté par lui (« j’ai acheté ») en 1859 et payé 929 francs. En 1857 il avait « fait faire la Sainte Famille (d’après Raphaël) et la Madone » (copie de la « Madone Sixtine » du même Raphaël). En 1866 il achètera deux autres tableaux : « la descente de croix (d’après da Volterra) et la nativité de NSJC (d’après Mengs) », pour « 830 francs ».

Ce n’est pas le seul document évoquant ce chemin de croix. Une note rédigée par le curé Jasserand dans les années 70, aujourd’hui encore affichée dans le Chœur de l’église, donne à lire ceci (in extenso) : « Les 14 stations du chemin de croix gravement avariées ont été adroitement restaurées dans leur état primitif. Elles sont signées « Perelli » peintre milanais du milieu du XIXème siècle. Leur style néoclassique n’est entaché d’aucune faute de goût. L’expression grave et douloureuse du Christ pourrait disposer à la contrition les futurs pénitents. » On devine qu’ici le curé Jasserand fait allusion aux restaurations des tableaux présents dans l’église qu’il avait initiées en 1974/75. La note nous apprend aussi que le chemin de croix était « gravement avarié » ce qui permet d’apprécier le travail des restaurateurs puisqu’il présente aujourd’hui le meilleur des visages. Mais les informations trouvées dans la phrase suivante sont intrigantes. Il est fait mention du nom de l’auteur des toiles : « Perelli ». Soit. Le curé Jasserand avait fait de même en révélant le nom du copiste ayant réalisé la « Madone » du père Rey (copie de la « Madone Sixtine ») : Zaleski. Michel Jolland et moi nous nous sommes demandés jusqu’en 2021 d’où il tirait cette information puisqu’il ne cite jamais ses sources et que ses affirmations, toujours avancées d’un ton assuré, se révèlent parfois délirantes. Ainsi la « Nativité » était-elle présentée par lui comme une « fidèle copie d’une école italienne de 1580 »… Alors que le tableau original date du XVIIIème siècle et qu’il est signé Mengs, peintre et théoricien allemand ! La dénomination Zaleski, nous l’avons comprise lorsque la toile fut déposée en 2021 pour être nettoyée : la signature était visible au bas de la toile quand celle celle-ci se trouvait décadrée et au sol, elle restait invisible lorsqu’elle était accrochée. On peut donc admettre que le nom de Perelli a été vu par le curé Jasserand lorsque les toiles du chemin de croix ont été déposées et décadrées. Que ce peintre soit « du milieu du XIXème siècle », rien d’étonnant, vue la date d’achat, et même, allons plus loin, qu’elle ait hérité du « néo-classicisme », puisque c’était le style en vogue à cette époque. En revanche, la précision « peintre milanais » laisse perplexe. Cette indication ne saurait être consignée avec la signature, quand bien même celle-ci serait apposée sur chacune des 14 toiles. Le père Jasserand a-t-il eu accès à un autre document ? Par charité chrétienne nous lui accorderons le bénéfice du doute.

Une autre donnée, là encore portée à notre connaissance par Michel Jolland (les habitants de Saint-Vérand lui doivent beaucoup de ce qu’on peut savoir aujourd’hui de l’histoire de leur commune) nous intrigue. Michel Jolland a en effet mis à jour d’autres notes, dues cette fois au successeur (de 1873 à 1879) du curé Rey, le curé Morel. Lisons : « Des lettres authentiques autorisant Mr Rey curé de St Véran à établir les quatorze stations du Chemin de la Croix en date du 15 octobre 1839 et l’érection des stations susdites le 25 octobre 1839, Mr Rey le constate par un mot dans ces mêmes lettres authentiques. Ces quatorze stations ont été remplacées par d’autres plus convenables le 4 septembre 1859, Mr Chambon vicaire général procède à la bénédiction de l’érection de ce nouveau Chemin de Croix. Voir plus loin dans le présent recueil le procès-verbal de la cérémonie ainsi que d’autres détails. St Véran le 11 novembre 1876 EM Morel curé ». Révélation : le chemin de croix présent dans l’église de Saint-Vérand serait donc le successeur d’un précédent, plus âgé de 20 ans, et dont, à notre connaissance, il ne subsiste rien. Et, seconde révélation, qui engendre la perplexité : « les stations » du chemin de croix de 1859 sont « plus convenables » que les précédentes… Que faut-il entendre par là ? Ne convenaient-elles pas parce que de mauvaise qualité sur le plan pictural ? Trop abîmées ? Ou pas assez conformes à l’esprit de l’Eglise ? Nous sommes au temps du pape Pie IX, lequel après des débuts très « libéraux », s’était replié sur des positions conservatrices, incluant un durcissement de son attitude vis-à-vis du peuple Juif. Et il ne faut pas oublier qu’en 1991 le pape Jean-Paul II, qui a justement béatifié Pie IX, a lui-même proposé un réaménagement des « stations », éliminant celles qui ne s’appuyaient pas expressément sur les Ecritures (suppression des « chutes », et des rencontres avec Marie et Véronique)… Je suis malheureusement ici sur un terrain qui n’est pas le mien et je laisserai aux spécialistes de l’histoire du catholicisme le soin d’aller plus loin dans le questionnement de ce terme équivoque : « convenable ».

Cheminements

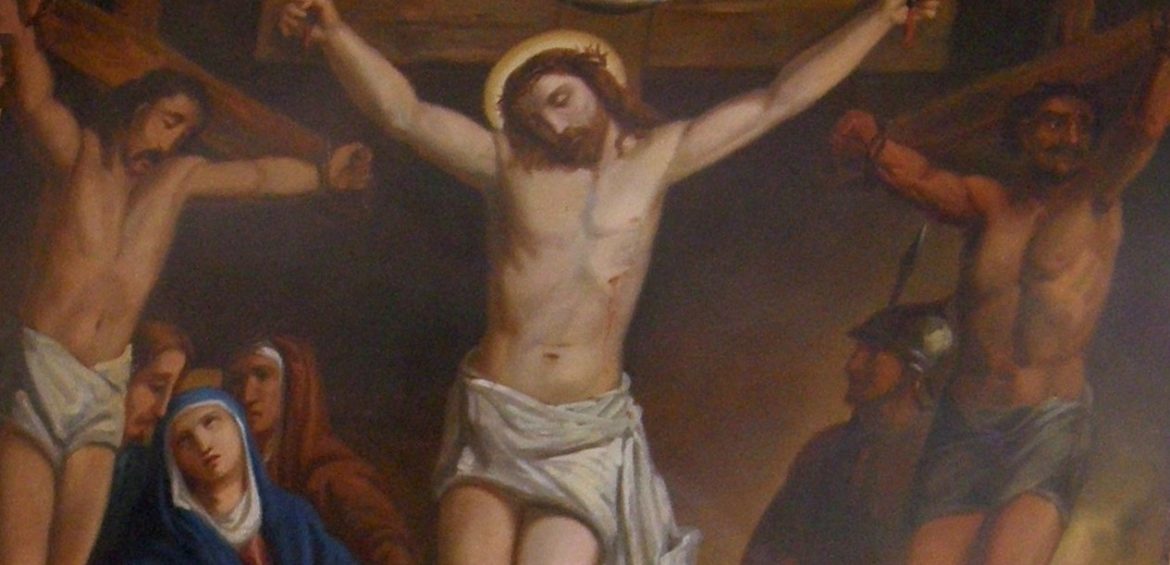

Il va de soi qu’il ne serait pas possible de commenter chaque toile. On peut simplement observer que, pour qui connaît le lieu, elles forment un ensemble qui donne à cette église une tonalité particulière, comme si elles servaient de complément et d’introduction aux cinq grandes toiles qui décorent le Chœur. J’ignore si, depuis leur installation, il est arrivé qu’un officiant, à la période de Pâques, invite les fidèles à cheminer de l’une à l’autre accompagnant ainsi leur Dieu dans son tragique et dernier périple humain. Toujours est-il qu’elles créent, par leur simple présence, pour le visiteur dont la foi religieuse n’est pas la motivation première, l’envie d’aller à leur rencontre. Sans pour autant respecter l’ordre chronologique qui est le leur : en quelque sorte ce sont autant de chemins de traverse qui s’offrent, l’œil attiré ici par une couleur, là-bas par la représentation d’une scène canonique, Jésus sur la croix par exemple. Si, dans nos écrits sur les tableaux du Chœur, nous avons toujours souligné la dimension pédagogique de ces copies de peintures prestigieuses (une pédagogie religieuse s’entend : servir d’écho aux leçons du prêtre, fournir aux croyants la rassurante représentation des récits sur lesquels ils fondent leurs convictions), le propos se justifie ici encore plus. Le peintre qui a fourni ce chemin de croix s’est appliqué à respecter, sinon la lettre des textes sacrés (on vient de voir la décision de Jean-Paul II), mais celle forgée par la tradition. Il ne fait aucun doute que, pour le croyant, les hypothèses de Darwin, même prises au sérieux, n’effacent rien de l’imagerie de l’Eden et du couple Adam et Eve. Sans aller jusqu’à en faire comme en certains lieux des Etats-Unis des vérités de science, elles restent des vérités d’évangile et donc propices à la foi. Il en est ainsi pour le trajet du Christ vers le Golgotha : les trois chutes, le visage ensanglanté par les épines essuyé par le linge de Véronique, resteront des éléments constitutifs du « Chemin de Croix ». Et quand le présumé « peintre milanais Perelli » peint celui de Saint-Vérand, non seulement le vingtième siècle n’est qu’un horizon lointain mais surtout ses futures relectures critiques ne pourraient apparaître que comme de scandaleuses et inacceptables divagations.

Deux toiles aujourd’hui nous intéressent. D’abord celle où Jésus est déclaré mourir sur la Croix et celle où il est dit détaché de la Croix. Pourquoi ? Parce qu’elles mettent en scène, outre Jésus, trois personnages clefs de son itinéraire terrestre : Marie, sa mère, Jean, réputé être le plus proche de ses apôtres et Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a suscité de nombreuses exégèses toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Et aussi fantasmatiques : on en sait si peu historiquement sur son compte, pas même si, en elle, ne se confondent pas deux, sinon trois, personnes distinctes.

Le panneau « Jésus meurt sur la Croix » est architecturé de façon rigoureuse. Le Christ est en position centrale, la disposition des deux Larrons est assez subtile, ils semblent se trouver très légèrement en retrait et chacun à l’oblique (sans pour autant se faire face : ils restent donc, pour nous, en position frontale). Une ligne traverse la toile en diagonale : elle longe le visage de Marie, suit son bras, retrouve le visage de Marie-Madeleine et se prolonge avec son dos. Les arrières plans sont sombres mais le corps du Christ, les visages des deux femmes, sont lumineux. Si l’on est attentif on distingue à gauche (pour nous) du visage de Marie un visage masculin de profil. Ce pourrait être celui de Jean, le vêtement qu’on aperçoit pourrait être vert, or c’est la couleur de sa robe dans le tableau suivant. Marie est vêtue de bleu sur rouge, comme dans le tableau suivant. Quant à Marie-Madeleine, la couleur rouge de son manteau la met en évidence, d’autant que cette couleur vive est à la fois adoucie par le crème de sa robe et en harmonie avec sa chevelure rousse. Sur la droite, on voit un soldat casqué, avec lance, à gauche (pour nous) du Larron, à la droite duquel se situent deux personnages apparemment en discussion. Celui qui nous tourne le dos est chauve. On aperçoit à l’arrière-plan, contre la jambe de Jésus un paysage indistinct surmonté d’un ciel qui va, plus on monte, du clair au très sombre.

Le panneau « Jésus est détaché de la Croix » s’architecture en pyramide. La ligne montante de gauche suit le bras du Christ reposant dans le dos d’un homme agenouillé et va jusqu’aux visages de Jésus et Marie collés l’un à l’autre. La ligne descendante à droite part du visage de Marie et se prolonge dans la chevelure et le dos courbé de Marie-Madeleine. A l’extrême droite (pour nous) une femme agenouillée s’accroche à la main d’un homme. A gauche, deux hommes conversent, ce sont possiblement les deux entraperçus dans le tableau précédent. L’un d’eux est chauve. On ne saurait en tirer aucune conclusion et nous laissons aux exégètes autorisés le soin de les dénommer. Par contre, outre Marie et Marie-Madeleine, nous pouvons sans hésitation identifier Jean dans l’homme agenouillé, robe vert sombre et manteau rouge. Le bras de Jésus tombe le long de son dos et Marie lui fait face. La croix et l’échelle qui a servi à la récupération du corps dressent une verticale au centre de l’image. A l’arrière plan, le paysage deviné dans l’image précédente s’affirme : sur la droite une colline va, s’étageant, elle semble être bordée de murailles. Peut-être abrite-t-elle une ville ? Le ciel va du blanc au rouge puis, encore une fois, la cime se perd dans l’obscur.

Notons que seuls Jésus et Marie sont dotés d’une auréole. Dans la première des deux stations observées, celle de Marie est quelque peu masquée entre les deux visages qui l’entourent. Mais cela est des plus anecdotiques, il est même possible que ces auréoles n’aient été ajoutées qu’après coup (à la demande du ou des commanditaires !) car Jean a priori, sans méjuger des autres y compris Marie-Madeleine, aurait pu prétendre à ce signe distinctif… Pour en revenir à Marie-Madeleine, nous savons tous qu’un certain romancier célèbre, s’appuyant sur des évangiles apocryphes et une masse de récits venus du tréfonds des imaginaires populaires, a voulu voir dans la Cène sa présence, au lieu et place de l’androgyne Jean. Nous avons discuté ce point dans le travail que nous avons publié à Saint-Vérand avec Michel Jolland (Les 5 merveilles du chœur de l’église de Saint-Vérand). Il est évidemment impensable que Léonard de Vinci ait éliminé l’apôtre Jean de ce dernier repas terrestre du Fils de Dieu. Et les relations imaginées entre Jésus et Marie-Madeleine répondent plus à une attente (comment dire cela sans vulgarité ?) eh bien, du « vulgus » justement, de ce qu’il y en a en nous de plus terrestre et de moins éthéré, que de la logique même du parcours christique. L’histoire de Jésus, qu’on y croit ou pas, telle qu’elle est transmise à l’origine, en appelle à des exigences supérieures, d’ordre éthique autant que métaphysique. Ce que nous observons dans les deux toiles de ce Chemin de Croix où Marie-Madeleine apparaît, c’est l’extrême affliction qu’elle éprouve, selon le peintre, en même temps que le respect qu’elle manifeste pour Celui qui était son Seigneur. Dans la première toile, au moment de la mort, elle pose son front contre la jambe qu’elle tient, un peu comme un geste de soumission. Lors de la descente du corps, le peintre nous la montre effondrée, cette fois à distance de son Maître, mais on ne peut pas ne pas voir qu’ainsi disposée elle permet au peintre de magnifier sa chevelure dorée, emblème corporel dont les plus grands noms de la peinture ont joué. Rappelons que le Musée de Grenoble détient une œuvre de l’atelier de Charles Le Brun (XVIIème siècle) représentant Marie-Madeleine à la Saint-Baume, grotte où elle se serait retirée. On ne voit, dans cette œuvre, que la luxuriante chevelure de celle qui se présente comme une pécheresse repentie.

Il faudrait, dans le prolongement de cette réflexion sur l’opulente chevelure de Marie-Madeleine, relever aussi qu’à Saint-Vérand le peintre, Perelli, dans les deux toiles, montre ses bras nus. La robe de Marie est à manches longues, pas la sienne. Faut-il voir dans ce détail une, très (très !) discrète, touche érotique, venant compléter la masse de cheveux recouvrant sa tunique et masquant son visage ? Quoi qu’il en soit, il s’agit sans que ce soit ostentatoire d’une référence à une histoire de la peinture que l’auteur connaît évidemment. On en a une autre preuve avec ce détail aperçu à gauche au premier plan : les clous, la couronne d’épines, une assiette de cuivre avec des éponges, traces subsistantes du supplice (on les voit chez Rubens, dans la version d’Anvers de sa Déposition).

Quant à Jean, si souvent présenté par les peintres de la Renaissance, et par Léonard dans la Cène en particulier, comme un adolescent aux traits plutôt féminins, il est figuré ici avec plus de maturité et, disons, de virilité. Pas d’équivoque quand on le voit, lorsque Jésus est « détaché » de la Croix, aider Marie à soutenir son fils. D’une certaine façon, le Chemin de Croix de l’église de Saint-Vérand, si l’on se suffit de ce regard sur deux panneaux, manifeste de la part de son auteur un double respect : celui d’un Récit, qu’il sait fondateur d’une foi millénaire, et celui d’un art qu’il sert modestement, non dans la lumière du Musée et de la Galerie mais dans la quiétude un rien feutrée d’un lieu de culte pas toujours conscient de la valeur esthétique des Objets mis à sa disposition.

Modestement… Ce qui ne le prive pas de la capacité de séduire et d’inciter celui qui contemple son travail à dessiner autour de lui des itinéraires qui doivent moins à la foi qu’à la curiosité et au goût de la peinture. L’art n’est jamais le fils de la ligne droite, il lui faut ces « chemins de traverse » qui emmêlent à plaisir l’inconciliable, l’incongru et la révélation.