Indignation et inquiétude – Un connaisseur de la civilisation et de l’actualité allemandes nous écrit

François Genton a fait ses études dans les universités de Nancy, Nanterre et Ratisbonne et à l’ENS de Saint-Cloud. Il a été lecteur de français à Ratisbonne, professeur agrégé en lycée, puis professeur des universités. Il s’intéresse notamment aux relations entre art et politique en Allemagne, des Lumières à notre époque. Militant européen, vice-président de l’Université populaire européenne de Grenoble , François Genton est membre de l’Association Européenne Willi Münzenberg (AEWM) où il souhaite avec tous contribuer à une pensée européenne d’aujourd’hui, à partir de l’action de Willi Münzenberg pour unir les démocrates et les démocraties contre les tous les totalitarismes. Nous l’avons souvent mentionné dans les articles consacrés aux activités de l’AEWM. C’est avec grand plaisir que nous accueillons sa première contribution, un cri du cœur inspiré par un débat politique sur une grande chaîne de télévision allemande.

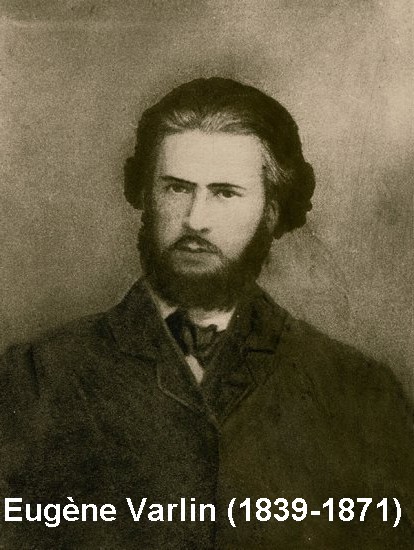

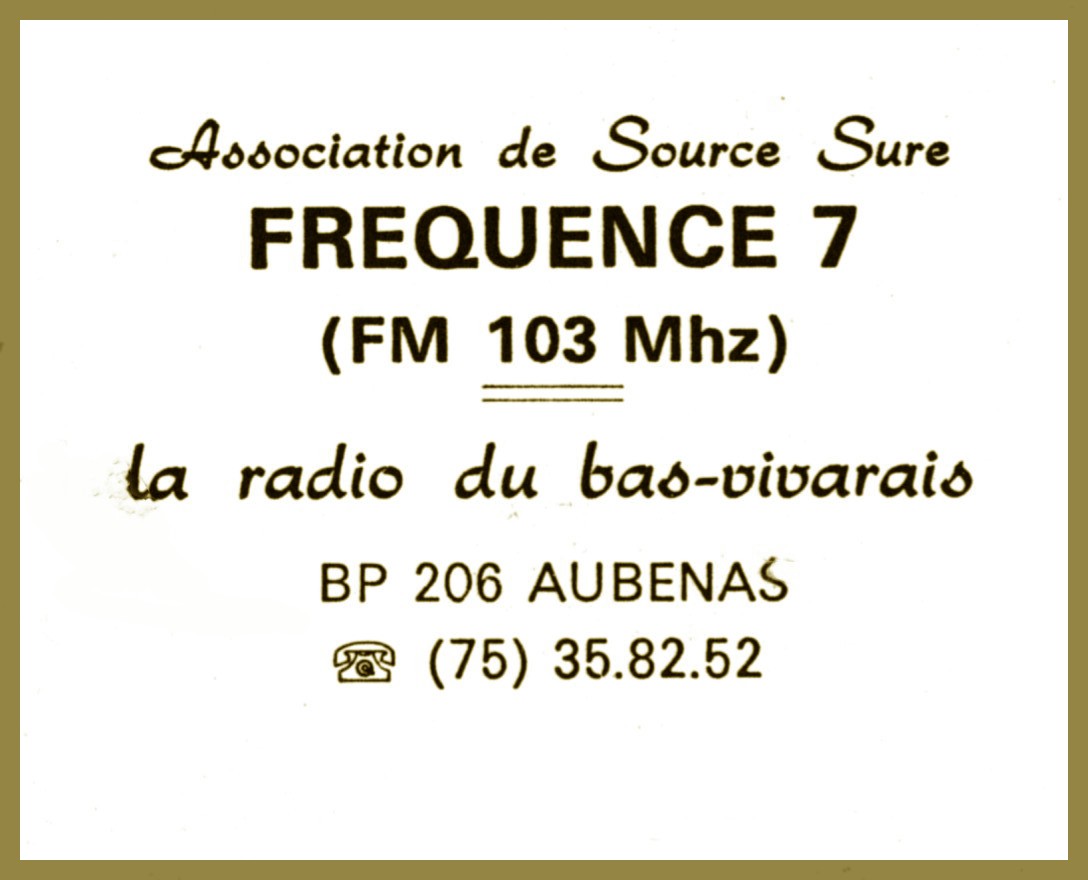

POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUER SUR L’IMAGE