Jacques Roux

Ce cambriolage inattendu, au moment où nous pouvions enfin commencer à envisager l’avenir avec optimisme, installés dans un lieu qui nous était réservé, aurait dû nous abattre. Étrangement, c’est peut-être une des caractéristiques des actions humaines, elles ne sont pas nécessairement logiques, elles sont sans loi impérative, ce fut le contraire. Il y eut très vite comme un élan, une envie de montrer que « non, Fréquence 7 n’était pas morte ». Je ne voudrais pas jouer les psychologues de supermarché mais il me semble, a posteriori, que nous avions inconsciemment intégré l’existence de l’entité « Fréquence 7 », à laquelle nos personnes étaient en quelque sorte inféodées. Je ne dirais pas que nos inimitiés, nos différends et nos différences disparurent comme par enchantement, mais il faut reconnaître que tout fut éclipsé par un souci commun : « faire redémarrer la machine ». Et même si nous n’étions, aux yeux de beaucoup, que des Branquignols, nous avons réussi. Si aujourd’hui Fréquence 7 existe, et même si nous avons été rayés des registres, c’est malgré tout grâce à nous, les Branquignols de ce temps-là.

Au Nord, c’étaient les Corons

Passée la première stupeur, il y eut des questionnements : qui ? Pourquoi ? Bien sûr il y avait là du matériel négociable, des micros, un émetteur, deux platines. Mais il y avait aussi ce soupçon : et si c’était pour servir ailleurs, pour une autre station émettrice ? Avec Régis Duchamp nous avions repéré sur les ondes une radio voisine, apparemment tenue et animée par des membres du personnel CGT des anciennes mines de Largentière. Nous nous en amusions : ils passaient à longueur de journée la (belle) chanson de Pierre Bachelet : « Au Nord, c’étaient les Corons »… Régis mena l’enquête et réussit à contacter les animateurs qui nous invitèrent à venir les voir. Bien sûr, nous avions évité de faire état de nos soupçons, nous avions surtout laissé entendre que « nous aussi on aimerait bien » et que nous aurions plaisir à voir « comment ça marche ». Régis se promettait de jeter un œil au matériel, convaincu que s’il y en avait « du nôtre », il le reconnaîtrait. Il avait une habileté que je n’ai jamais réussi à acquérir : mettre en confiance les gens à qui il s’adressait. Sans doute parce qu’il était sans prétention, spontané, sincère, et ce fut le cas ici encore malgré l’arrière plan de suspicion qui nous avait motivés. En quelques minutes – dans un décor extraordinaire digne d’un film à gros budget, un bâtiment tout en hauteur, au sommet duquel, dans un local immense comparé à nos studios de fortune et surplombant un paysage chargé d’histoire, la mine, et d’histoires : toutes ces vies qui lui furent offertes, à cette mine de charbon, venues d’ici et d’ailleurs et indissolublement liées – nos hôtes et nous mêmes étions devenus les meilleurs copains du monde. Je n’écris pas « camarades », il va de soi. Il avait suffi d’un instant et, certes, aussi d’un regard curieux sur les quelques appareils disposés sur une table, pour comprendre qu’ici ne se trouvaient que de braves types totalement investis dans « leur » radio. Il était évident en outre que cette radio était moins ambitieuse que la nôtre et, sans aucun doute, rassemblait moins de bénévoles.

Ce fut un bon moment, agrémenté à une ou deux reprises par l’écoute du tube de Pierre Bachelet. Et chou blanc pour les deux Sherlock amateurs.

Le retour de l’enfant « prodige »

A défaut de retrouver les criminels et reconstituer aussi sec notre paradis perdu, nous nous sommes lancés dans le type d’aventure que connaissent les employés dont la boîte doit fermer : informer sur l’utilité de notre entreprise et tenter de récupérer des fonds pour redémarrer dans les meilleures conditions. Nous n’avons pas craché sur les demandes d’aides un rien pleurnichardes, maquillées en demandes de subventions. J’ai hélas perdu dans mon précédent logement, pour cause de dégât des eaux, tous les dossiers dans lesquels j’avais archivé quantité de documents, dont certains de ces courriers. Dommage, ils auraient habillé ce chapitre de manière très « couleur locale » et suppléé une mémoire défaillante. Ce qui n’est pas le cas de celle de Jean-François Lacour, que les deux premiers volets de cette histoire m’ont permis de rencontrer. Du moins le prétend-il : il est sûr de la fiabilité de ses souvenirs. C’est pourquoi Le Mas l’invite à corriger et prolonger mon témoignage dans une parution à venir. Qui aura le mérite de redonner la parole à celui sans qui il n’y aurait jamais eu de « Fréquence 7 ». Oh ! il y aurait eu « autre chose », c’est certain : une succursale des Europe 2, Skyrock ou autre Fun radio qui fleurirent un peu partout, mais pas cette radio mal fichue, ébouriffée et ébouriffante, sorte de chien sauvage lâché dans la nature mais porté à bras le cœur par des gens d’ici, sans maquillage, sans plan marketing préalable ni message politique, religieux, ésotérique à assener. Des esprits religieux, des militants, des amateurs de classique, de pop, de Brassens, Léo ferré ou Claude François, il y eut. Mais dans le désordre. Comme dans la vraie vie. Comme dans les maisons où cette radio pouvait être entendue. Fréquence 7 ne prêchait pas !

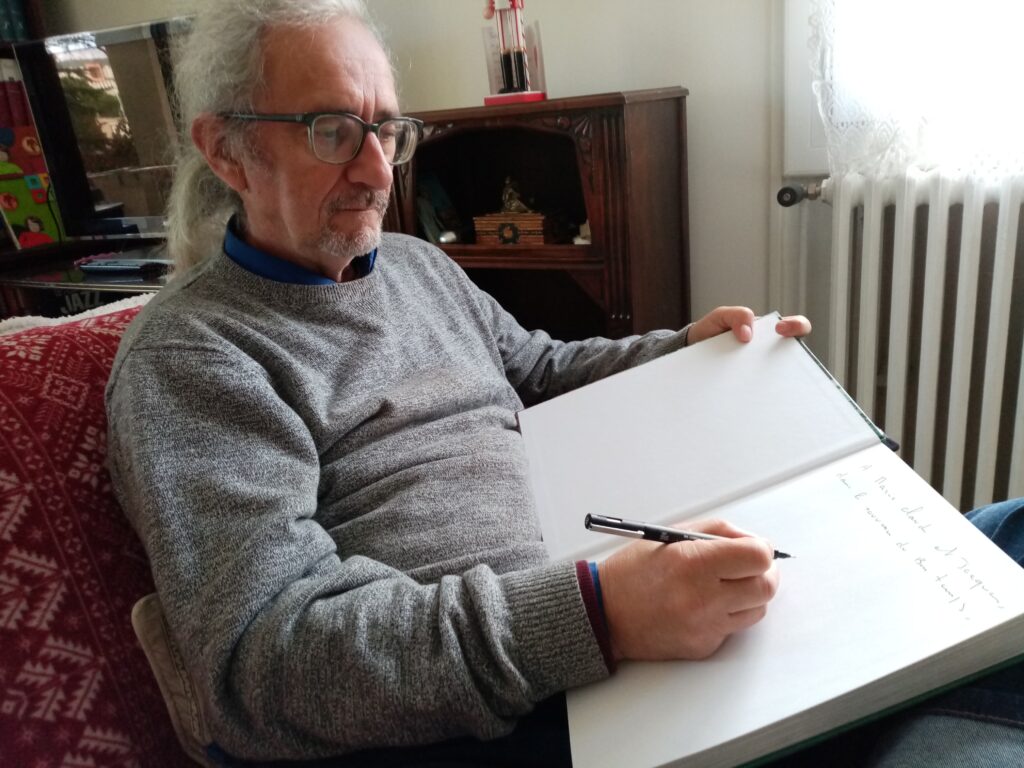

Jean-François Lacour

Une radio « locale »

A défaut d’être accueillis à bras et comptes bancaires ouverts par les personnes et institutions sollicitées, c’est dans la rue que nous descendîmes. Avec la sébile, la guitare (Jean-François Lacour himself, j’espère qu’il en parlera), le bagout et des pancartes ou affichettes confectionnées à la va comme je te pousse mais avec l’envie de toucher l’autre, le convaincre. Je me vois encore arpentant les rues de Vals ou sur la place du Château d’Aubenas un jour de marché. Évidemment, nous n’avons pas engrangé des sommes folles mais je me souviens d’avoir été généralement bien accueilli, et d’avoir pu, souvent, pour une région comme la nôtre, isolée, sans chemin de fer, « le fin fond de l’Ardèche » comme il fut dit un soir à la télé, vanter les mérites d’une radio « locale ». C’était un débat qui traversait notre petit groupe comme plus généralement les médias : comment qualifier ces nouvelles stations de radio, qui poussaient comme des champignons : radios « libres » ou radios « locales » ? J’ai toujours éprouvé une grande défiance pour le mot « liberté » qui ouvre la voie à toutes les hypocrisies, tous les masques. C’est bien souvent avec l’alibi de défendre « des libertés » qu’on colle des gens en prison, sinon au poteau d’exécution. Et le premier imbécile venu prétend défendre son « droit à la liberté » quand il refuse de respecter un stop ou une limitation de vitesse, quand il ne s’oppose pas, comme on l’a vu il y a si peu de temps, au respect de mesures prophylactiques élémentaires pour éviter la propagation d’une épidémie. La radio « locale » a des prétentions moins ronflantes, mais moins ambiguës. Elle se soucie simplement de fournir une information qui n’intéresse pas nécessairement les organes nationaux mais peut servir les gens ici, et distraire le voisinage le plus immédiat en mettant en avant les artistes locaux, quels qu’ils soient, poètes, peintres, chanteurs et musiciens, conteurs, acteurs. Fréquence 7 entrait, à sa naissance (a-t-elle conservé cet esprit ? à elle de répondre) totalement dans ce créneau-là.

En occitan aussi

Boris

Je vais anticiper sur le déroulé de mon récit en évoquant cette radio, Fréquence 7, lorsqu’elle revint des enfers et recommença à émettre. Je me souviens d’une algarade avec une personne que je ne connaissais pas et qui animait dans le prolongement du « Journal du Soir » dont j’avais la responsabilité une émission consacrée aux musiques, aux chansons, aux artistes de la période dite un peu bêtement et de façon très réductrice : « yéyé ». J’avais largement débordé de l’horaire qui m’était imparti, sans doute à cause d’un entretien avec un invité qui m’avait paru intéressant. Boris Boussières, c’est ainsi qu’il se présenta, me fit savoir vertement que pendant tout ce rab de temps il s’était morfondu à attendre son tour, alors que, selon les consignes, il était bien arrivé « à l’heure ». Il me dit aussi, et pas gentiment, que je n’habitais pas très loin de la radio (j’étais albenassien), que je serai vite dans mon lit (hélas, ce n’était pas le cas!) mais que lui habitait dans les coteaux, loin au-dessus de Vals, qu’il lui fallait prendre de ces petites routes tortueuses et étroites comme on les connaît dans le coin, et que demain matin il lui faudrait quand même se lever pour le boulot ! Qu’il avait une famille aussi, etc. etc. Le gaillard n’avait pas tort. Je n’ai plus de souvenir précis mais j’imagine que j’ai dû lui répondre d’abord agressivement avant que la conversation ne devienne un peu plus civile. Mais écourtée malheureusement puisque Boris devait prendre l’antenne.

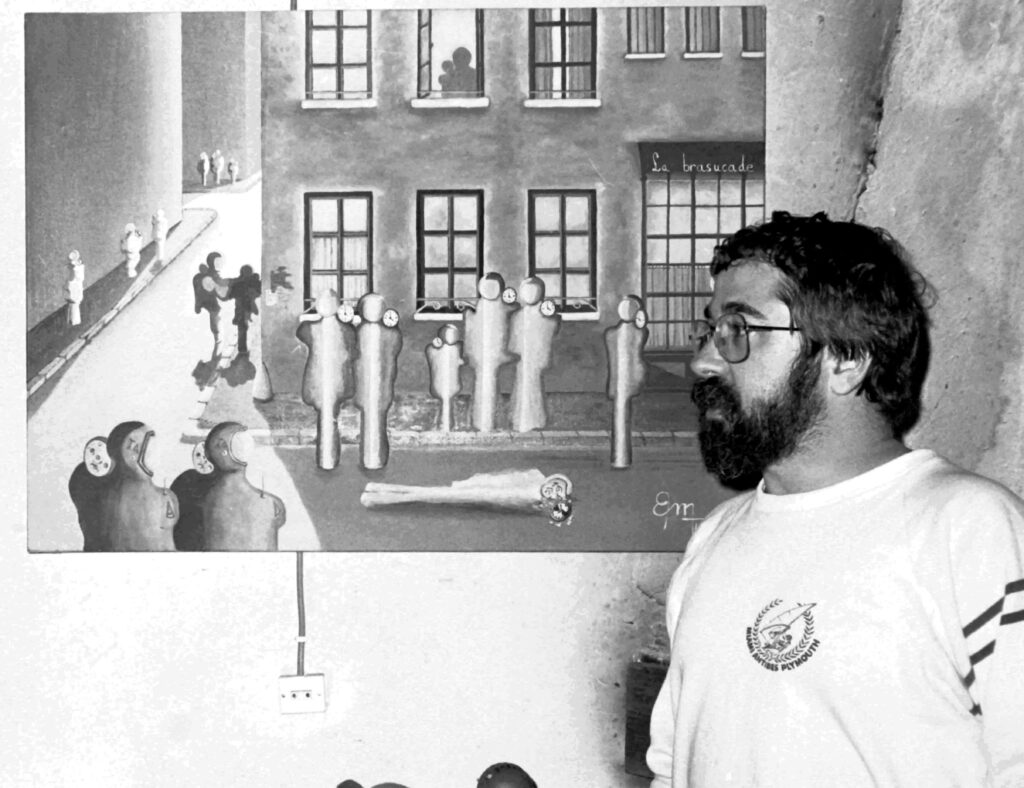

Elle n’avait pas été inutile cependant. En tout premier parce qu’elle me permit de faire la connaissance d’un personnage hors du commun, qui ne se résumait pas à sa passion pour l’ère Yéyé ! Il était aussi peintre, dans la tradition surréaliste, à mi chemin entre Magritte et Dali. Il avait aussi à son actif un parcours qui lui donnait toute légitimité pour s’exprimer dans une radio s’adressant au Sud Ardèche. Informaticien, il avait tout plaqué, le métier et la ville, pour venir s’installer sur le plateau ardéchois. Dans le silence et la lumière. A St-Martial il créa une auberge qui marcha du tonnerre. Il la revendit pour en démarrer une autre à Antraygues, même succès. Même fuite : il avait envie de nature, fit un stage au Pradel, l’ancienne propriété d’Olivier de Serres, pour élever des perdrix, des faisans. A défaut il éleva des lapins, quelque part au dessus d’Andéol-de-Vals, pas très loin du château de Craux. C’est de là qu’il venait avec ses 45 tours dans la musette, sa bonne humeur et ses connaissances étonnantes sur tout ce petit monde déjà disparu. Nous fumes amis. Lui aussi a déserté notre monde. Un monde qui, jamais, ne réussit à le satisfaire, pleinement. Il lui aurait fallu un ailleurs dont la mort l’a privé.

Boris Boussières

Les monades

Le second apport de cette algarade, c’est qu’elle m’ouvrit les yeux sur la nature même de Fréquence 7. Un univers composite, Où des êtres aussi peu compatibles que Boris Boussières et moi pouvions nous succéder au micro avec des objectifs et des thèmes de prédilection absolument hétérogènes, mais portés par la même utopie (on peut le dire ainsi!) celle de « communiquer » avec autrui. Celle d’apporter le peu que nous savions, le tout de ce que nous aimions, à des personnes que jamais nous ne rencontrerions. Et des Boris Boussières, des Jacques Roux, il y en avait tant d’autres ! Fréquence 7, c’était une fourmilière, avec des tas de petites fourmis aussi agitées que les vraies, certes, mais à la différence de leurs modèles, autonomes, capables de s’adapter, d’improviser. Non des parcelles anonymes d’un tout, mais des entités éclairant chacune sa tranche horaire de ses goûts, ses savoirs, ses rêveries. Je compris aussi, ce que mes échanges récents avec Jean-François Lacour confirment bien longtemps après, c’est que nous vivions tous dans une des strates d’une machinerie complexe, quoique bon enfant, péquenaude mais futée, pauvre comme Job mais riche de toutes ces personnalités rassemblées, et que nous ignorions quasi tout de ce qui pouvait se dire, se penser, se passer, ici même, mais dans une autre tranche horaire, une autre émision, ou chez les « responsables ». Qui ne le devenaient que lorsqu’ils tombaient le tablier d’animateur et se confrontaient aux problématiques de gestion financière et administrative, et humaine…

Je me souviens d’avoir un jour en cours de philo tenté de donner à comprendre la nature des « monades » leibniziennes en les comparant aux zozos qui comme moi participaient à Fréquence 7 : « Fréquence 7 est un organisme composite, mais toutes les particules qui le constituent sont, elles-mêmes, Fréquence 7, l’esprit de Fréquence 7 Tout Fréquence 7 en une, et toutes pour faire Fréquence 7. Comme les Monades pour constituer l’Univers ». J’avoue qu’aujourd’hui encore je m’amuse de cette métaphore (oh combien scandaleuse pour de vrais philosophes) qui ne fit qu’embrouiller plus encore la comprenette de mes chers élèves mais me paraissait définir assez justement ce que je vivais.

Le concert des concerts

Parmi les initiatives lancées pour renflouer la station et la faire mieux connaître du public, il en est une qui je crois les symbolise toutes et constitue l’acmé de la généreuse énergie caractérisant cette période : un concert rassemblant dans le merveilleux théâtre de Vals-Les-Bains tous les chanteurs locaux avec qui le « premier » Fréquence 7 avait entretenu des relations, diffusant leurs œuvres, les recevant pour dialoguer. Je ne saurais les citer tous, ne serait-ce que parce que le listing a disparu avec mes autres documents et que ma mémoire ne les a pas tous archivés. Mais il y avait bien sûr Gino Nazzareni, poète parmi les poètes, Yves Paganelli, l’autre « grand nom » à l’échelle locale de la chanson, Revo et son leader, l’omniprésent Jean-François Lacour, les Laperche, Morellon, Malfoy… La liste était si longue que, pour ne pas achever au petit matin nous avions décidé (je fais partie de ce « nous », ceux qui assumaient la responsabilité de l’affaire) que chacun ne chanterait que trois chansons, seules les « têtes d’affiche » (les premiers cités) pourraient aller jusqu’à cinq. Il y avait en outre, dans cette décision, le souci de protéger les participants qui, tout méritants et doués qu’ils pouvaient être, n’avaient pas nécessairement un répertoire disponible. Il se trouve que parmi eux se trouvait un de mes élèves, Boissonnat, j’ai oublié son prénom, doué comme bien peu et doté d’une insolence propre aux gens de son âge. Lui, une fois sur scène s’arrogea le droit de poser la barre au plus haut. Ses chansons étaient belles, le public, très jeune en partie également, l’encouragea, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf, qu’il était, de fait, « mon » élève et qu’aux yeux de quelques uns il y avait bien sûr ici une preuve évidente de favoritisme. Le succès de cette soirée fut néanmoins indéniable et il n’est certainement pas étranger au fait que, (comment ? je l’ignore, par qui ? je l’ignore) bien des aides se manifestèrent et permirent bientôt d’ouvrir à nouveau nos antennes.

Gino Nazzareni

Ouvrons le débat et montrons nous

L’expérience servit de modèle et plus tard je relançais, pour mon compte et avec l’aide indéfectible de Régis Duchamp une série de manifestations publiques : des débats organisés par Fréquence 7. Je faisais l’animateur, Régis enregistrait et nous diffusions le lendemain. Nous n’avions pas alors les moyens de réaliser des émissions « en direct de… ». Parmi les rencontres/débats, une fut consacrée à « l’édition en Ardèche », et permit de mettre en évidence deux éditeurs qu’encore une fois les Ardéchois n’ont su ni apprécier, ni protéger. Jean Gibaud, d’abord, éditeur à la fois de musiques et de livres. Il avait à ses côtés Jean-Paul Barras, cuisinier réputé à Aubenas et qui venait de publier grâce à lui un album de recettes, goûteux et drôle, qui avait connu un franc succès. Jean-Paul Barras animait alors sur Fréquence 7 un créneau le dimanche matin, qui fut ensuite récupéré par André Griffon et Charles Volle. Jean-François Lacour m’a rappelé le titre de l’émission « Le cœur et la fourchette ». Le titre même qu’il donna à son livre ! Et ensuite, éditeur multicartes, Candide ! (je renvoie nos lecteurs aux articles du 16 septembre 2024 et 1er avril 2025) A ses côtés se trouvait Georges Massot, auteur d’une somme irremplaçable sur les dictons et les proverbes de notre région. Ouvrage qui mériterait d’être exhumé et redistribué : j’ai vu récemment sur les étals de nos libraires des publications sur ce thème qui sont bien loin de sa richesse (mais ont des couvertures couleur!).

JP Barras J Gibaud

Il y eut aussi une causerie débat sur les « médecines parallèles » qui faillit tourner au vinaigre un représentant d’un syndicat des kinés étant venu « défendre » sa profession face aux « charlatans » que j’avais invités. Dont un prodigieux ostéopathe qui officiait à Joyeuse, m’avait délivré de migraines obsédantes et avait rendu à mon dos une apparence humaine depuis longtemps perdue. Il était venu par amitié et faillit se faire écharper. Le dialogue pourtant, et sans doute le fait d’être enregistrés, fit que l’essentiel fut préservé et beaucoup de ce qui pouvait être dit le fut. Rappelons que des professions aujourd’hui totalement intégrées aux systèmes de soins, comme l’ostéopathie, la chiropraxie, étaient alors considérées comme marginales, même si tolérées administrativement.

Plus tard, avec l’association « Guitaristes de notre temps » estampillée Fréquence 7, nous lançâmes une opération « Ardèche des arts », qui regroupait expositions de peintres et sculpteurs et concerts de guitares. Une dizaine de peintres et sculpteurs dont Serge Volle, Mme de Fommervault, Betems, Bocaj, Bonenfant, Ferguene autour du duo local Marie-Claire Duchamp/Dominique Dumont, et pour une soirée exceptionnelle Delia Estrada et Roberto Aussel, de renommée internationale. L’Ardèche des Arts se déplaça à Thueyts, à Montpezat et connut au Bureau de l’Habitat à Aubenas une inauguration spectaculaire.

Dessin de Serge Volle

Le monde commence là où je vis

A Fréquence 7, pendant ces années-là, je parle des années 80, les plasticiens et tous les artistes avaient portes ouvertes. Je vois aujourd’hui avec tristesse le désintérêt de la Municipalité albenassienne pour le trésor qui repose à ses pieds, désintérêt manifesté de façon caricaturale par la création d’un « Centre d’art contemporain et du Patrimoine » (association de concepts difficilement compatibles). Il est des termes qui font « mode », mais si « l’art contemporain » est un titre qui recouvre sur le plan marchand une époque qui n’est plus, et de loin, notre « contemporaine », il n’est de réellement contemporain que des artistes, chacun défendant « son » art. Impliqué dans son époque, évidemment, tributaire des faits, des idées, des croyances et des jeux de cette époque, oui, mais seul. Tous les créateurs sont seuls, même ceux qui appartiennent à un courant, seuls avec l’œuvre qu’ils portent, comme ils sont seuls avec leur vivre et leur mort.

L’histoire, et ça se passe en plusieurs temps souvent, fera peut-être un tri et trouvera pour le XXIème siècle un qualificatif. Ou n’en trouvera pas. Pour l’heure, ce que je sais, c’est que le « Centre d’art » de la ville d’Aubenas aurait dû regarder autour de lui, pas jouer au Château qui impose son discours. Se mettre à l’écoute au contraire, se mettre en éveil, et repérer comme autant de lucioles brillant dans la nuit, tous ces peintres, les vifs et les morts, ces sculpteurs, ces écrivains, ces musiciens qui gravitent en son entour. Dont nous devrions nous enorgueillir qu’ils travaillent là, si près de nous, et qui sont superbement ignorés. La médiathèque, si laide et si pauvre au regard du projet qui fut porté par André Griffon, Hubert Mesnier et Stéphane Alaize, porte le nom d’un nom d’un chanteur qui fut, certes, populaire, mais qui servit surtout de petit remerciement aux « Camarades » qui avaient aidé les seigneurs locaux à retrouver leur trône. Que ne porte-t-elle, cette médiathèque, le nom d’un créateur local, celui d’André Griffon par exemple, dont l’œuvre dit tellement plus sur et pour ces terres, ces hommes, ces paysages et ces rêves qui baignent nos vies que « mon dieu que la montagne est belle »… A Fréquence 7, sans autre étiquette que notre curiosité nous nous sommes approchés autant que possible de ces ouvriers du Beau : les Mirabel, Volle, Ingrid Meyer, Alain Saussac, Pazdzerski, Mme de Fommervault, Jean Nury, Bernard Millau, Ferguenne, Meyssonnier, Massi, Betems, Fourès… Il y aurait un catalogue à éditer de toutes ces étoiles qui brillent à l’ombre de notre indifférence. Je pense à Lombardot, qui s’est épuisé à offrir l’impensable pendant des années, à Gino, à Paga, Lacour, Perbost, Laperche, Phalippou, tant et tant avec ou sans la guitare, mais avec l’élan, la flamme.

Oui, j’ai mêlé les vivants et les morts, et je n’ai tiré du sac que quelques noms, au détriment de tant d’autres. Mais c’était juste pour dire cela : j’ai été heureux, moi, au sein de ce Fréquence 7 que j’ai quitté en 1991, d’approcher , d’écouter, de tenter de faire connaître ces personnalités que le Château d’Aubenas, rénové dit-on, aurait dû accueillir dans ses murs. Le faisant il aurait fait le bond que nous étions nombreux à espérer vers l’Histoire de l’Art et de la Création. Et il serait devenu ce Musée Vivant du Bas-Vivarais dont un Fréquence 7 adolescent s’est efforcé jour après jour de tracer l’esquisse. Nous devons nous ouvrir au monde, oui, mais la première chose à faire est d’explorer sa maison. Parce que tout s’y trouve aussi et c’est à nous de le montrer.