par Jacques Roux

L’Histoire

Suite du récit, à la première personne, de la naissance de Fréquence 7, « radio locale du Bas-Vivarais » selon son ambitieuse dénomination originaire. « A la première personne », je m’explique. Il s’agit de souvenirs personnels, pas d’un document construit à partir d’autres documents, d’entretiens et d’analyses théoriques, comme le serait un travail historique universitaire. Je le revendiquerai pourtant comme « témoignage historique », face à l’article fictionnel du DL évoqué dans le premier volet et au témoignage malhonnête que je vais citer un peu plus loin. L’Histoire ne peut être qu’un récit, la traduction dans les mots de faits, d’événements, concrets. Mais cette « traduction » a le devoir de se plier au réel. Il lui faut des témoins authentiques, clairement situés. Il lui faut se défier du mensonge, comme dans l’article en question, mais aussi des « interprétations » qui habillent le témoignage des fantasmes de son auteur. Mensonge pur comme dans l’article déjà évoqué, mise en perspective « arrangée » comme dans celui que je vais citer, ou idéologie politico/religieuse (ce qui revient au même : le militant et le prêtre usent du même discours), faussent l’Histoire et l’arrachent au champ de la Science.

Légitimité

Je ne relate pour ma part que ce que j’ai vécu, sous réserve bien sûr de l’avoir gardé en mémoire, d’où des lacunes (qu’un historien extérieur cherchera à combler en faisant appel à d’autres témoignages authentiques, ou par recoupements si c’est possible. Je ne prétends pas rendre compte de ce qui s’est passé hors de moi, ni après moi : sachant que j’ai donné 10 ans de ma vie familiale à Fréquence 7, concernant les débuts de cette radio j’estime que c’est déjà beaucoup. La légitimité de mon témoignage vient de ce que j’ai fait partie des dix cofondateurs rassemblés par l’initiateur de Fréquence 7, Jean-François Lacour,. Elle vient de ce que j’ai été élu secrétaire de l’association « De Source Sûre » créée par nos soins pour gérer la dite radio, sous la présidence de Charles Volle – première mandature de « De Source Sûre ». Elle vient de ce que j’ai été le premier « responsable » (sans titre effectif : à l’époque nous étions « entre nous ») des infos, et créateur d’ailleurs du pôle « Info » : certains de mes compagnons n’en sentaient pas la nécessité. Jusqu’à ma démission (en 1991), j’ai animé le journal du soir à 19H30 (je sortais du Lycée à 19 H, j’y encadrais le Foyer des Élèves après les cours). Elle vient en outre de ce que, pendant la même période, j’ai animé avec Régis Duchamp une émission quotidienne, de 6H30 à 8H, « Jardin à la Française », qui comportait un important volet « Infos ». J’ai ensuite participé hebdomadairement à l’émission « Guitaristes de notre temps », créée par Marie-Claire Duchamp et Dominique Dumont et participé à l’organisation de manifestations, on y reviendra, censées populariser la radio. Je me revendique donc logiquement comme un témoin objectivement nécessaire si l’on veut rendre compte des premières heures, des premières années, de Fréquence 7.

Témoin aujourd’hui parce qu’acteur hier.

Une relecture biaisée des débuts de l’histoire

Nous avions donc réussi, j’enchaîne après le premier volet, à mettre sur pied l’association « De Source Sûre » dont l’objet était la création et la gestion d’une radio locale baptisée « Fréquence 7 ». Lors de la première assemblée générale, dont je ne conserve presque aucun souvenir, nous désignâmes un CA, qui était évidemment composé des 10 fondateurs (on n’est jamais si bien servi…). CA qui élut Charles Volle comme Président. Charles était alors, pour nous, une personnalité apaisante, toujours à même de calmer nos ardeurs guerrières et en même temps positionné localement en tant qu’instituteur d’une des écoles les plus réputées du Bassin d’Aubenas, l’école Beausoleil. Il sut nous apporter sinon l’aide, mais parfois l’entregent et la caution, de certains de ses collègues (comme M. Robert, directeur de l’école). Il nous permit aussi, et ce n’est pas rien, d’accéder aux locaux de l’ancienne école publique de Saint-Etienne-de-Fontbellon, où il résidait, pour y installer – gratuitement – notre premier émetteur et notre premier studio.

Néanmoins, le même Charles Volle aura écrit sur la naissance de Fréquence 7 une dizaine de lignes que je juge d’une malhonnêteté indigne du poste de président qu’il avait occupé. Article sis page 11 du numéro 641 de Juin 2014 de la revue Envol (organe de la Fédération des Œuvres Laïques de l’Ardèche). Il s’agissait dans ce magazine de rendre hommage, pour les 15 ans de sa disparition, à André Griffon (voir sur cet écrivain nos deux publications des 4 et 12 juillet 2021). L’article signé Charles Volle débute ainsi : « Dès 1981 le premier septennat de Mitterrand connut la libéralisation des ondes et l’apparition des radios dites libres (…) Aubenas et sa région avaient anticipé cette nouvelle liberté avec l’apparition de l’association « De Source Sûre » qui créa dès que ce fut légalement possible…. Fréquence 7 ». Lire ces lignes sous la plume d’un des dix qui, réunis et motivés par le seul Jean-François Lacour furent, dans la solitude la plus absolue, les petites mains qui, ainsi que nous l’avons raconté, ont façonné cette structure associative et mis en route cette radio, c’est comme recevoir un crachat en pleine figure. Parce que ni Aubenas, ni « sa région », termes indéfinis, abstraits, ne se sont manifestés, ni n’ont mis une quelconque main à la pâte. Tout aurait été bien plus facile, si les collectivités locales et certaines personnalités comme André Griffon, Jean Saussac, Jean-Pierre Gelly qui vinrent volontiers s’asseoir quand la table fut mise, s’étaient impliqués. Les difficultés ? Charles Volle les évacue en moins de dix mots : « Les débuts furent difficiles et riches en crises internes ». On verra à la fin du présent article qu’il n’y eut pas que les « crises internes » à surmonter. Plus loin il y a encore cette phrase qui me scandalise : « A la recherche de compétences journalistiques, le conseil d’administration fit rapidement appel à André Griffon »… Une façon, bien peu délicate, de mettre à la poubelle dix ans de travail dans les locaux, de déplacements sur le terrain, d’enregistrements à la hussarde, de soirées passées à réécouter ces enregistrements et les mettre en perspective pour le journal du lendemain. Quand Gaston Defferre Ministre de l’Intérieur de Mitterrand vint en Ardèche avec Pierre Beregovoy, juger d’une initiative péri éducative, ce n’est pas André Griffon qui vint lui coller le micro de Fréquence 7 sous le nez, mais Régis Duchamp et Jacques Roux. Ce n’est pas André Griffon, mais Régis Duchamp et Jacques Roux qui se coltinèrent les premières interviews « politiques », du sénateur maire Bernard Hugo -qui n’avait rien « anticipé » du tout! – et de l’un de ses challengers de Droite Pierre Chastagnier. Sans parler il va de soi de tous les responsables de tous ordres et tous bords. Et des « petites gens », que nous allions chercher chez eux, au plus près de leur vie. Dix ans de travail et d’infos présentées au quotidien. Charge que jamais André Griffon ne s’imposa. Lorsqu’il vint, trop tard, le boulot était fait. Ce qu’il apporta était d’un autre ordre, que nous avions tant espéré pour nous aider à lancer le moteur : son nom, sa stature, son univers. Ce qu’oublie en outre, Charles Volle, c’est que rien, ni la configuration initiale, ni les débuts effectifs d’émission, ne se déroulèrent « rapidement » comme il ose l’écrire. De cela, ainsi que je l’ai écrit plus haut, nos familles pourront témoigner, et lorsqu’au bout de 10 ans j’ai rendu mon tablier, j’étais à bout. Et je n’étais pas le seul. Quand André Griffon s’installa derrière un micro (avec son faire valoir Charles Volle !) c’était pour UNE émission hebdomadaire. Et tout était à disposition, la table, le micro, l’émetteur, la table de mixage, et le technicien. Quant à la présidence de De Source Sûre, il eut été bien venu que dans son article Charles Volle expliquât ce qu’il était advenu de sa propre présidence…

Saint-Etienne de Fontbellon : siège historique des premières émissions

Le matin, avec Régis Duchamp, aussi peu matinal que moi (yeux brouillés et bâillements), nous arrivions dans un local à l’ancienne, vieille bâtisse qui surplombait l’ancienne cour de l’école du village. Nous ignorions, ce que M. Yves Ladet qui était écolier au moment des faits, m’a raconté depuis, qu’en haut des escaliers, là où se situaient les deux pièces, non chauffées, qui nous servaient de studio, le mari de l’institutrice s’était pendu avant le début de la classe. Nous aurions pu voir là un mauvais présage, mais l’ignorant nous étions tout à la joie de disposer d’un vrai local, avec antenne émettrice (dénichée par lequel d’entre nous?). Régis installait les premiers et modestes outils dont nous disposions (amplis, magnétos, tourne disque etc.) dénichés à la fois par l’obstination et la débrouillardise de Lacour et ses amis proches, ou fournis par nous deux, Régis surtout. Je disposais d’une table, avec micro, pour étaler mes notes et les disques que j’apportais de la maison. En ce temps-là (avant qu’ils ne disparaissent au profit du CD puis ne reviennent poussés par un marketing délirant) il s’agissait de vinyles de différents formats : 30 cm, 25 cm, et de 45 tours. Il fallait, entre deux phrases, se hâter de poser le disque sur la platine et trouver fissa la bonne plage (j’avais préparé une fiche avec les titres, le numéro de la plage, la vitesse de rotation, 33 ou 45 tours). Régis se chargeait de ces opérations tranquillement, pendant que nerveusement je fouillais dans mes notes pour savoir quel enchaînement ou propos je devais improviser. Nous n’étions pas des « pros », nous n’avions pas suivi de « stages » préparatoires, nous n’avions pas de « coachs ». Certes tout se passait à la bonne franquette, mais il fallait tout de même que ce soit digne, pas vulgaire, généreux. Et surveiller l’heure car à 8 heures, lui et moi, notre « vrai » boulot nous attendait. Nous enchaînions donc les infos, les chansons et quelques thématiques légères pour aborder la matinée. Souvent je prenais un interprète (je précise pour les féministes : terme neutre renvoyant à femelle aussi bien qu’à mâle, Barbara, Brassens, Gréco, Gainsbourg, Sanson, Vignault…) connu de chanson française, et je parlais de sa carrière en présentant quelques chansons signifiantes. Nous nous permettions des poussées Jazz et musique classique. Surtout, chaque émission donnait sa part aux artistes locaux, Nazzareni, Paganelli par exemple, ou Phalippou, dont j’avais des cassettes (autre outil que la « modernité » nous a arraché) prises « sur le vif, et à la production locale : les Éditions De Plein Vent de Jean Gibaud qui, durant toutes ces années accomplit un travail exemplaire d’édition ou réédition d’œuvres classiques et de créateurs régionaux..

Une grille flottante

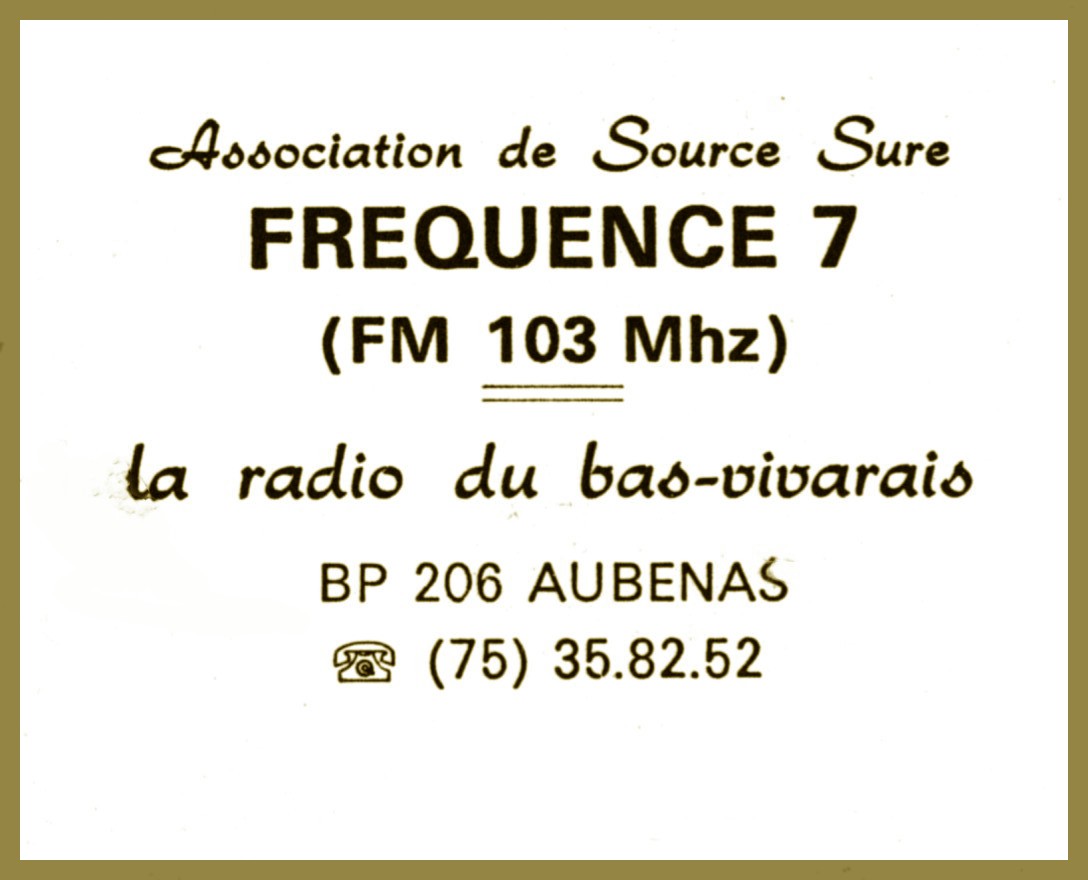

Durant cette période la « grille d’émissions » était encore flottante et à trous-trous. Nous ne nous imposions pas d’émettre en continu, manquant encore de bénévoles capables de tenir le crachoir et d’utiliser le matériel en toute sécurité. En revanche nous tentions de convaincre tous les intervenants de fidéliser leurs auditeurs en émettant à jours et heures fixes. Pour nous faire connaître, il faut bien comprendre que nous ne disposions d’aucun relais. Pas de moyens financiers pour « faire de la pub », sinon quelques autocollants comme celui qui inaugurait le précédent article. Quant à la presse écrite locale, elle avait l’ordre de ne pas diffuser d’infos sur ce qui pouvait très vite apparaître comme un concurrent. En tant que pigiste à l’agence du DL d’Aubenas, j’étais très au courant du fait. Mes « patrons » savaient bien sûr que je pactisais avec l’ennemi : l’interdit ne se situait pas à leur niveau. Je pense néanmoins que, pour eux, ces histoires de « radio locale » relevaient plutôt de la galéjade et, me concernant, de passe temps récréatif. Je n’étais qu’un prof après tout, on sait (« on »!) que ces gens-là ont pas mal de temps libre…

Double casquette

En ce qui me concerne, la double casquette (correspondant du DL, et intervenant à la « radio ») ne présentait que des avantages. Pour le journal écrit j’avais un certain nombre d’impératifs : rencontres avec des personnalités dans tel ou tel secteur, compte-rendu de réunions diverses (associations, syndicats, sociétés…), ou de manifestations, spectacles. Cela offrait autant d’occasions pour doubler la mise (et le travail, il ne faut pas le nier). Je fournissais l’article attendu et dans le même temps nous enregistrions sur magnéto (avec Régis Duchamp) et je prenais des notes susceptibles de m’aider lors de mon journal radio. J’ajoute que je me constituais ainsi une réserve inépuisable d’invités qui, tout heureux d’avoir un écho dans la presse écrite, se plaisaient à expérimenter le plaisir de se faire entendre « en direct ». Tout nouveau tout beau, celle ou celui qui « passait au journal du soir » informait en outre à l’avance les collègues, la structure concernée, s’il y en avait une, et la famille. Un auditorat tout trouvé.

Les lieux

Il arrivait en certaines occasions qu’on se retrouvât à plusieurs dans les locaux. Dont je dois parler, parce qu’ils habillent de façon indélébile ces souvenirs. On accédait au bâtiment par une lourde porte « à l’ancienne », donnant directement dans la rue (à la sortie du bourg de St-Etienne-de-Fontbellon, direction Centre Leclerc et La-Chapelle-sous-Aubenas). Hall austère et chargé d’échos, on grimpait un bel escalier en pierre et l’on accédait, à l’étage, à ce qui avait dû être le logement de l’instit (et qui fut le théâtre du drame évoqué plus haut). Nous n’avions, quant à nous, accès qu’à deux pièces. Une grande pièce où nous laissions nos vestes et manteaux, parapluies à l’occasion, et une autre pièce protégée par une porte : le « studio » d’émission. De là on avait vue sur le jardin, derrière. Et sur ce qui fut la cour de récré. Émouvant. La pièce d’accueil devait être aménagée sommairement, c’est en tout cas là qu’on se retrouvait pour faire la causette. Parfois le bourdonnement était tel que ceux qui bossaient, de l’autre côté, devaient faire la police !

Cassons tout

C’est ici que je rencontrais, à l’occasion, une équipe de jeunes profs venant de la Cité Technique Astier. Un noyau de personnalités anticipatrices de celles qu’on allait retrouver chez les « Zadistes », les gauches extrêmes, les Gilets jaunes. Très critiques vis à vis des personnes comme moi, qui devais représenter, à leurs yeux, le type même du défenseur des valeurs conservatrices, collabo qui plus est au DL, propriété à l’époque d’Hersant (annonciateur du Bolloré d’aujourd’hui), à Droite toute. J’étais en outre le tenant d’une « radio libre » qui pour eux était surtout austère, ordonnée : ça n’explosait pas ! Une radio de Pépère, de « petit bourgeois » (on est toujours le petit bourgeois d’un autre!). Eux c’était, pour faire court, « fichons la pagaille et on verra bien ». Ceci étant, ils en restaient au discours et n’ont rien cassé, mais ce n’est pas sur eux que nous aurions pu compter pour construire notre projet ! Pour contextualiser ce qui pourrait paraître comme un comportement infantile, il faut rappeler qu’en 81 les événements de 68 n’étaient pas si loin et irriguaient les propos de de certains « soutiens », plus que critiques, de « l’Union de la Gauche » et de François Mitterrand. Certains de ces jeunes profs avaient peut-être participé à la fête soixante huitarde en tant que lycéens ou étudiants. Je me souviens de l’un d’entre eux, Gérard Coulaud, que j’aimais bien dans le fond parce qu’il était drôle et ne prenait pas grand chose au sérieux, pas même ses propres discours. Il est vrai que sa mère avait fui l’Espagne de Franco (renseignement fourni par François Baume) et qu’en quelque sorte il avait rencontré l’Histoire, la vraie, dans sa propre famille. La plupart de ces révolutionnaires en chambre (d’enregistrement !) ne plaignaient pas misère, étaient souvent bien implantés dans la région (ce qui était loin d’être mon cas). Leur discours allait néanmoins peu à peu contaminer la vision encore bien traditionnelle que nous avions de l’échiquier politique. On le vit de façon caricaturale quand quelques années plus tard Alaize père à Vals et Alaize fils à Aubenas, socialistes, furent éjectés des mairies, qu’ils avaient prises à la Droite, par des associations, je dirais « contre nature » (même si aujourd’hui j’ai pu mesurer au fil des années leur profonde complémentarité) entre des membres de leur propre majorité qui se revendiquaient d’une « autre » Gauche, et la Droite locale. Laquelle, ragaillardie par les années De Gaulle, se considérait comme légitime propriétaire de toute forme de pouvoir dans la région. Les « socialos » Alaize n’étaient (on peut faire la comparaison avec ce qui se passe à l’échelle nationale de nos jours) que des « usurpateurs » venus sur un terrain de chasse réservé.. Comme les « bloqueurs » (sic) de 2025, les « Brûlons tout » des années 80/90 n’étaient que les essuie-pieds de la réaction la plus conservatrice.

Changement d’adresse

Toujours est-il que, sans défiler dans les rues et sans lécher non plus les pieds des tenants des institutions locales, sans l’appui des nombreuses personnalités qui plus tard vinrent siéger à la présidence et à la direction de « De Source Sûre » et utiliser les tribunes sonores de Fréquence 7, nous avions lancé une radio qui réussissait à se faire entendre. A preuve : les « révolutionnaires » cherchaient à s’y implanter ! Je ne sais plus par quel biais, (j’espère que ces lacunes éveilleront chez quelques uns de mes congénères survivants l’envie d’apporter des précisions) mais nous eûmes bientôt la possibilité d’occuper un local municipal qui serait à la disposition de notre association, pile face au cimetière d’Aubenas. Proximité qui, quand on est jeune, ne trouble pas. Pas de toilettes sinon, si je me souviens bien, dans le petit jardinet qui jouxtait la vielle bâtisse. Escaliers extérieurs en pierre. Deux pièces. Comme à St-Etienne. Mais plus grandes. Régis put installer plus confortablement le matériel. Je me souviens que Pierrot Mouraret, qui tenait une adorable pizzéria familiale à Pont d’Aubenas, et qui à ses moments perdus travaillait le fer en artiste, nous avait concocté une enseigne en fer forgé pour coller sur le mur extérieur. Je n’ai pas de photo de ce « Fréquence 7 » gracile et élégant, je le regrette : il aérait le mur, aussi fluide que les volutes de musique et les émissions que nous diffusions. Je le regrette d’autant plus que cette enseigne, et Pierrot, notre « ami Pierrot », ne sont plus.

Tout

Nous étions en 1982. Nous commencions à nous installer, nous structurer, à prendre confiance en nous.

Mais.

Une nuit on nous vola tout.

Tout.

par Jacques Roux

Rien n’est jamais acquis à l’homme (Aragon)